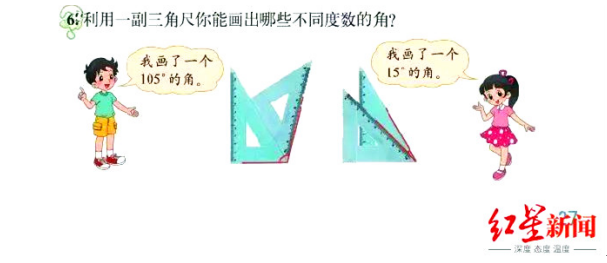

几周前,四川成都某小学的数学老师正带领同学们完成这道思考题。

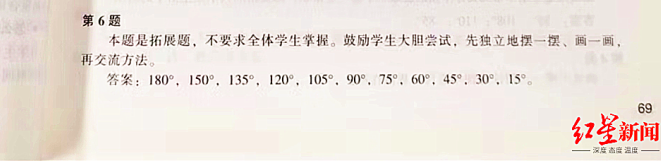

孩子们拿出三角尺比比划划,不一会儿就发现了一个有趣现象:这些角从15°开始依次增加15°,一直到180°。班上的米之贤同学在经过多次尝试后,把等腰直角三角形45°的边和瘦长三角尺60°的边重合,在右上方就出现了一个钝角。数学老师欣喜万分,连忙让米之贤和同学一起给教材编写组发邮件说明情况。

非常欣赏你们这种勤学好问、勇于探索的精神,向你们表示感谢!

这件事一传到网上,就迅速被红星新闻、四川日报等10余家官媒疯狂转发。

像小米同学这样善于大胆质疑,习惯独立思考的孩子,到底来自怎样的家庭?

其实,翻看米妈妈的社交账号就会发现,答案,就藏在小米同学家的日常生活中:已经8岁的米之贤趴在地上玩恐龙模型玩得不亦乐乎,妈妈也不会嘲笑他幼稚,而是拿着手机记录这有趣的一幕。一大早起来就玩玩具、看课外书,在去上英语课的路上,小米同学才临时抱佛脚地拿起书本听读课文。米妈妈也会刻意地“不干涉、不提醒”,让孩子对自己的事情负责。而米爸爸为了“哄”儿子去散步,竟可以让已经9岁的孩子在自己脖子上“骑马”。这个家,随时随地都在散发着宽容、松弛和其乐融融的氛围。

别人家孩子的‘背后’,往往都藏着‘别人家的父母’。

仔细观察就能发现,那些敢质疑、勤思考的孩子,往往都来自松弛感强、包容度高的家庭。

爱思考、敢质疑的孩子,美国一个小镇有项存在了100年的奇怪法规:禁止扔雪球。但一个叫戴恩的9岁男孩,却十分渴望能酣畅淋漓地和小朋友玩雪球。

在妈妈的引导和支持下,戴恩开始和同学四处联络支持者,并仔细调查历史资料,积极准备演讲材料。东京大学教授西成活裕在《数学原来可以这样学》一书中提出,“质疑力”是“思考体力”的一种,就是孩子能够独立思考、敢于质疑权威,善于提问的能力。

一个孩子如果失去了质疑力,也就失去了最原始的学习力。

那些勇于质疑、思想独立的孩子背后,大都有着懂得教育、思想开明的父母。而那些胆小怯懦、不善提问的孩子,则往往来自“专制型”和“打击型”家庭。

孩子的“质疑力”与生俱来昨天下班后,我刚走进小区大门,就听见对门的涛涛在问妈妈:

涛涛妈听到后,既没有夸奖孩子提了个好问题,也没有回答,而是怒吼起来:

怎么那么多乱七八糟的问题?学习也不见你这么上心!你琢磨一下语文、数学怎么考好点行吗?!

孩子充满求知欲的疑问,常常在不经意间,就这样被扼杀在摇篮中。

其实,每个孩子在生命之初,天生就对这世界充满好奇心,对各种事物保持着满满的“质疑力”。但遗憾的是,大部分孩子都在错误的教养方式中一步步丢掉了这个能力。一位资深班主任在论文《质疑能力是怎样被窒息的》中提到,他在三十年的教学生涯中,发现能主动提出问题的学生少之又少。

这位班主任发现,其实,很多老师和家长都在奉行“标准答案式”教育:

无论什么学科的内容,解题的程序都有标准式样,每一类作业有标准的套路。

天长日久,原本一肚子好奇心和疑问的孩子,就被训练成了千篇一律的思考模型。不仅如此,生活中很多父母在面对孩子各种提问时,就如涛涛妈一般,不是表现出不耐烦,就是对孩子各种嘲笑挖苦,或者大声呵斥责骂。孩子的质疑能力不但没有得到及时鼓励,反而受到各种漠视和打击。久而久之,他失去质疑的勇气和独立思考的习惯也就不足为怪了。

在人的心灵深处有一种根深蒂固的需要,就是希望自己是一个发现者、研究者、探究者,而在儿童的精神世界中,这种需求特别强烈。

敢于质疑,善于提问,本身就是一个孩子开始独立思考的标志。为人父母能做的,无非就是好好呵护、及时鼓励和恰当引导。并且在生活中时刻提醒自己,千万别一不小心就成为了孩子“质疑力”的破坏者。

培养“质疑力”一辆卡车陷在了路旁的沟里,路边聚集了很多人帮着驾驶员想办法。有人提议把车再倒一点回去,有人说要把沟里两侧的石板取出来才行。

4个车胎的气看起来都很足,为什么不把它们都放一点?轮胎变小了,车不就能开出来了吗?

这个故事,完美演绎了男孩“从质疑到求证”的独立思考过程。其实,所谓的独立思考,无非就是对已发生或可能发生的事件提出质疑,并进行正反推理、详细论证,找出逻辑上的自洽的过程。培养孩子的质疑能力,往往就是培养他独立思考的能力。《赢在起点:孩子从优秀到卓越的36种能力》一书中,系统讲述了培养孩子独立思考能力的7大步骤:5. 启发孩子开阔思路,培养孩子创造性思维,尝试新途径、新办法解决问题。6. 在海量阅读和大量生活实践中去丰富孩子的知识和经验。7. 交给孩子系统的思考方法,用“提问—搜集证据—评估证据—得出结论—讨论其它观点”去解决问题。人民日报曾提出,教育好自己的孩子,是为人父母最大的责任。它需要父母在孩子充满疑问时,不忽视、不嘲讽,不责怪,不打压。而是悉心呵护、积极引导,全力保护孩子对这个世界的天然“质疑力”。

一个勇于质疑、善于思考的孩子,也必定是一个学习力爆棚的孩子。给孩子一个敢质疑、善思考的大脑,胜过给孩子万千财富。