前几天,朋友向我吐槽:

“最近熊孩子放暑假,我居家办公,本来以为能工作带娃两不误,母慈子孝,岁月静好。

没想到才半天,我俩就相看两生厌了。”

仔细想想还真是,理想中的陪娃学习画面:我工作来他写字,我做饭来他读书。

实际画面:写作业,不催着,就不动;玩手机,不骂着,就不关……

陪娃学习前,老母亲内心:“不发火,不骂娃,多尊重,多理解。”

陪娃十分钟后:“算了,我先去读会《活着》。”

有时候网上看到别人家的孩子,不用父母催,自己每天定闹钟早读,到点写作业,父母平时啥都不操心。

每次看到这些,老母亲都羡慕到流泪:“这样自律自觉的孩子,能不能给我来一打。”

确实,自律性强的孩子,不需要父母太过督促,自己就能管好自己。

不自律的孩子,时时刻刻要父母在旁监督,少唠叨一句,他立马能“摆烂”给你看。

但其实,孩子身上的问题,往往都是父母教育的镜像。

孩子身上的区别,也大多和父母的引导有关。

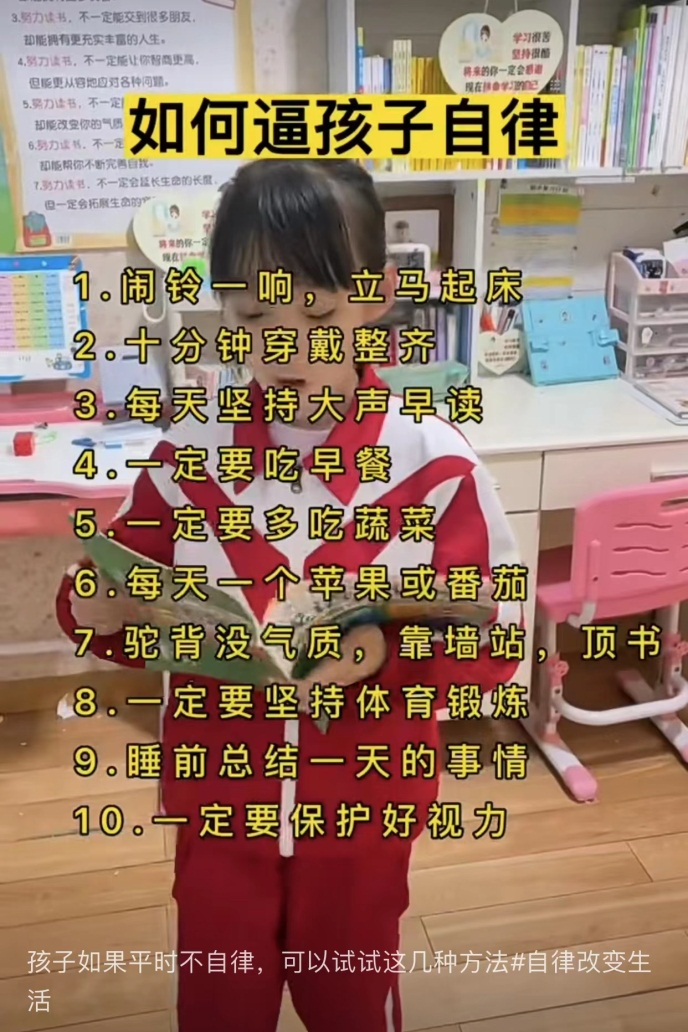

网上曾有人列出如何逼孩子自律的十条方法,然而评论区的家长们却纷纷留言:

“内容不错,但让娃做到太难了。”

“别说十条,我娃能做到第一条就不错了。”

(图片来源于网络,侵删)

这还真是很多父母的切身感受:培养孩子自律,实在是太难了!

网上看到一个很有趣的视频,儿子拿着手机玩游戏,爸爸在旁边敲桌子提醒时间。

儿子却完全沉迷在游戏中,哪怕旁边的老父亲提醒到把手都“砸出血”,孩子也两耳不闻身边声。

评论区的父母们纷纷诉苦:“这不就是我家孩子嘛,一样一样的。”

是啊,这个孩子表现的,不就是我们身边大多数孩子的真实情况吗:

只要父母管得不够严,他就能一直玩下去,别说主动学习了,能听父母的话放下手机都不错了。

《清华学霸教子经》里写道:

父母要明白,孩子小时候缺乏自制力,对学习等艰苦的事情,不主动是常态,主动是非常态。

所以,身为父母,不要指望孩子能主动自律。

而且,培养孩子自律的过程,不仅要克服孩子的惰性,有时候还得克服父母的惰性。

很多父母应该都有过类似的经历:

每次假期,和孩子一起制作了各种自律表格,想着努力一假期,开学惊艳所有人,结果坚持了不到一周,大家都心照不宣不再提表格的事;

每次陪孩子参加各种打卡活动,一开始,朋友圈整得热火朝天,可不到一个月,就偃旗息鼓了;

报了一学期培训课,实际到课时间不足一半,有时候是孩子不想去,有时候是老母亲不想去。

间歇性努力,持续性放弃。

自律,本身就是反人性的,我们做父母的都做不到,更何况孩子呢?

大多数孩子,天生喜欢的是安逸享受,能做到自律自觉,而且一直坚持下去的,毕竟是少数。

我朋友教过一个学生,作文写得非常差。

因为他父母常年在外打工,直到年底家长会才能见到他母亲。

和孩子母亲沟通他的学习问题时,朋友提了很多建议和方法,还宽慰她不用着急,一点一点补起来,哪怕进步速度慢,只要有进步就是好事。

没想到不到两个月,这个孩子的作文水平突飞猛进,速度快到让很多人惊讶。

之后在一次分享活动中,朋友专门邀请孩子妈妈分享方法。

站在台上的她特别局促:

“其实,我也不懂怎么教孩子写作文,就觉得跟着作文书上的学肯定没错。

我只是每周给孩子定一个主题,每天早上让他读一篇这个主题的文章,读完一周再换下一个主题。

孩子读得多了,自己也就慢慢咂摸出滋味了。

我现在就希望孩子能一直把这个习惯坚持下去就行了。”

后来,朋友也有继续了解过,他妈妈外出后,每天早上,仍然会坚持远程陪孩子读作文,风雨无阻。

果然,这个男孩之后一路向前,不但作文水平提升了,整体成绩也提高不少。

心理学中提到,人有“内在动机”和“外在动机”:

内在动机是我们因为喜欢,才去做一件事;

外在动机,则是我们会因为某个外在原因,而去做出某个行为。

就像这个母亲,她的引导、陪读都是外在动机,孩子成绩提升后获得正向回馈,最终因为热爱而去学习,是内在动机。

年幼时,我们容易受外在动机驱使;而越长大,越容易受内在动机的影响。

从外在到内在,其实就是一个循序渐进地培养习惯的过程。

所以说,培养孩子自律,实际上是培养孩子养成习惯。

李玫瑾教授曾说:

当孩子养成好的习惯后,再从这些习惯中收获到好的结果,才能加深内在动力,进而形成自驱力,自动自律。她去拜访朋友时,见到了朋友18岁的女儿,看到女孩和男友一人拿着一支烟,刺着刺青,对所有人面露不屑。她想起10年前,初见这个女孩时她才8岁,小小年纪就已经显露出了绘画天赋。当时她一力劝说朋友要好好培养孩子,朋友却拿各种理由搪塞她,完全不理会她的建议。“做父母是有期限的,女孩的父母在能管教孩子的年龄,只顾自己,从没重视过孩子的教育。如今,这个教育的保质期已经过了,如果他们现在再想去纠正孩子,就很难了。”是的,孩子小的时候,依赖父母,信任父母,这个时候是教养孩子的黄金期,父母的话,孩子还是能听得进去的。但等孩子长大,发现孩子出问题了,再想要回过头教育孩子,恐怕就为时已晚。《儿童发展心理学》中说到,孩子的成长过程中,除了先天基因,后天塑造行为的环境影响非常重要。其中社会性的影响,在孩子成年前,更倾向于父母从小对孩子的行为塑造。了解孩子成长过程中,每个阶段的心理特征,有针对性地教养,就显得很重要了。关于这些,人民日报曾总结了小学一年级到高三,孩子在不同阶段不同心理特征和养育方法,供父母们参考:随着孩子长大,很多父母会发现,一些当下的困惑,都能从以往的教育中找到答案。尤其在了解过儿童发展心理学后,就会明白孩子目前的问题,都藏着以往家庭教育的失误。比如,严重的青春期叛逆,很有可能是小学阶段被管得太严了。或者,在幼年时没有被尊重过独立性,没有得到尝试的机会。所以,家长朋友们可以结合我们的疑问和目的,在表格从中寻找答案。而且,它也可以帮助我们结合自己孩子的年龄段,和个性特征做好教育规划——这个阶段家长最需要耐住性子,做好规划者,有意识地帮助孩子培养习惯。这个阶段,家长可以从规划者转为引领者,邀请孩子参与到养成好习惯的规则制定中来,培养他们的主动性。3. 六年级孩子开始进入青春早期,他们的自主意识更加强烈。这个阶段,父母可以从引导者的角色转化为陪伴者,把关注点多放在孩子的心理变化上,培养他们健康积极的心理状态,和孩子一起适应小学到初中学习节奏和生活的变化。这个阶段的他们自主意识非常强,如果此时父母在和孩子的日常交流中态度稍有强硬,就很容易激起他们的叛逆心。所以,对青春期的孩子,父母的角色可从教育者转变为旁观者,从侧面给孩子建议,多鼓励、多尊重、多肯定。

播种一个行为,你会收获一个习惯,播种一个习惯,你会收获一个个性,播种一个个性,你会收获一个命运。

文章来源:樊登读书