《山海情》的故事发生在1990年代。

剧情讲的是福建省对口扶贫宁夏回族自治区西海固贫困地区,实施“吊庄移民”政策,也就是让身处缺水山区的西海固老百姓从山里搬迁到临近黄河的戈壁滩上,然后把黄河水引过来,让大家在这里开荒建设家园的故事。

那时的西海固自然条件恶劣,生活非常贫苦。

年均降水量只有300毫米,蒸发量却在2000毫米以上,风、沙、烈日、苦水、闭塞、酷暑严寒统治着这一片广阔的不毛之地,这里瘠苦甲天下,被联合国专家评为“最不适宜人类生存的地区之一”。

世界级的贫困要怎么扶?

一方水土养不了一方人。连年干旱,收成就少,就要再开荒,越开荒对环境破坏越大,生态就越恶劣,由此形成恶性循环,百姓越来越穷。

当时的搬迁目的地——临近黄河的戈壁滩也好不到哪儿去。

空中不飞鸟,地上不长草,风吹沙砾满地跑。起初没有村民愿意搬过去。

好不容易把西海固涌泉村村民动员好,再费尽周折迁过去,开创家园仍是困难重重。

生存环境、自然灾害、用水、用电、治沙……难题一个接着一个,每次都感觉要豁出命去。

开荒五年,解决了在戈壁滩上的生存问题后,还有发展的问题。

于是,修黄河扬水站,修公路,把福建和宁夏确定为协作扶贫对口关系,在吊庄移民区建立一个行政村——闽宁村。

东西协作扶贫为当地村民铺开了两条路:留下来,或是走出去。

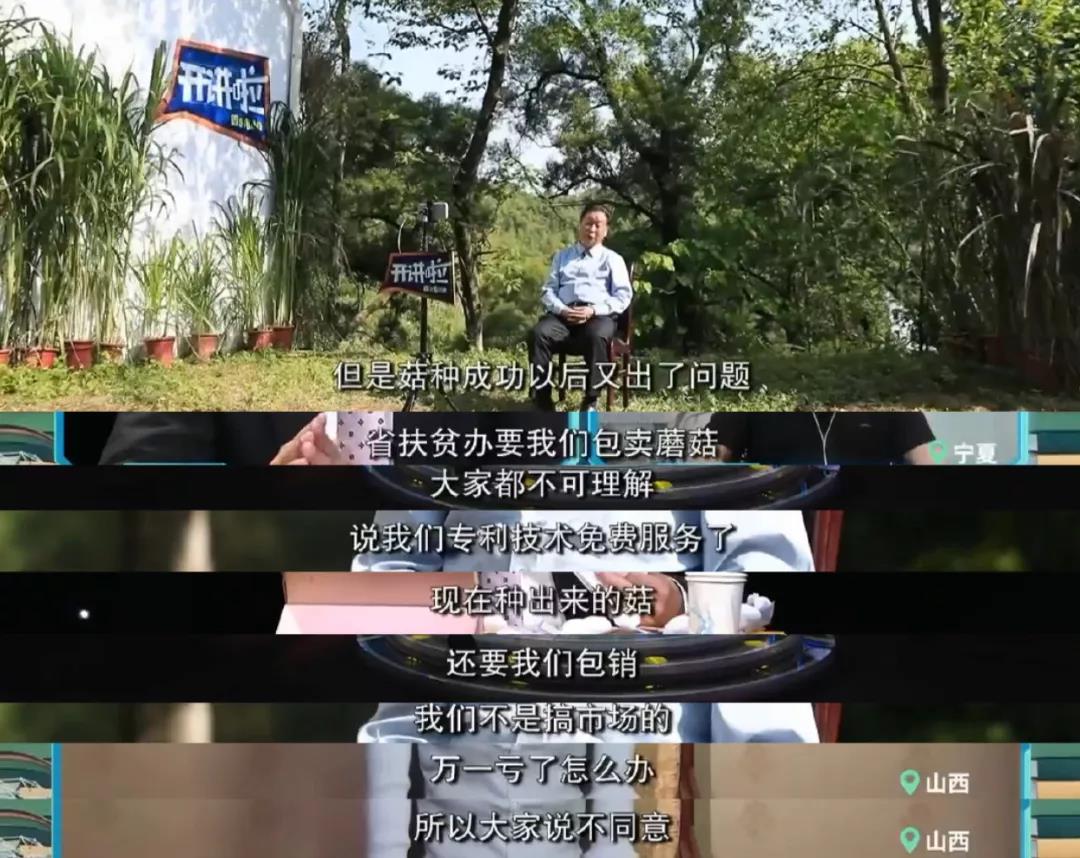

请来菌草专家凌一农教授,教授村民大棚种植双孢菇的技术,让他们在家门口就挣到钱。

因为宁夏和福建的对口关系,让村里的女娃,到福建的工厂去打工挣钱。

江浙人白老师到涌泉村支教,之后就留在了那里,做了一名山村小学校长。

教育就像一棵树摇动另一棵树。援宁教师躬身为桥,消弭了隔山跨海的距离,带来的是更广阔的世界。

这不是一部爽剧,但让人感到热血。它让我们看到了扶贫的含义:

扶贫不是冷冰冰的数字,也不是想象中的英雄主义,而是一个个人和他们琐碎的日常。扶贫也不光是给予,而是引路。

在这片一无所有的土地上,扶贫干部、专家和村民们,共同翻过一个沟,再过一个坎,让看似遥远的未来一点点变成了现实,山川换颜,水土重生。

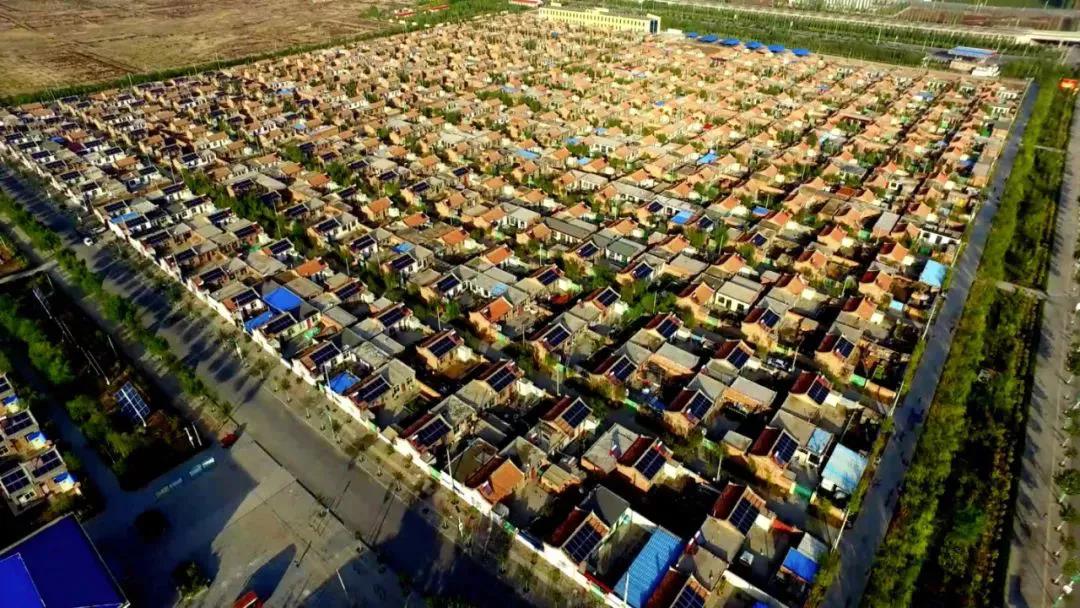

20多年的苍茫戈壁上,崛起了一座城市。当初8000人的贫困移民村,已经发展成为6万多人的“江南小镇”。

20多年前这里人均可支配收入不足500多元,如今跃升到1万多元。

闽宁镇是一代人的奇迹,也是中国扶贫攻坚这一段波澜壮阔历史的缩影和见证。

2020年11月16日,西海固地区全部“摘帽”,历史性告别绝对贫困。

剧情中的许多人也都有原型。

例如,剧中的凌一农教授,原型是中国菌草专家林占熺。

他把自己发明的菌草技术带到宁夏用来扶贫,不仅教技术还跑市场,发展出了闽宁镇第一个特色产业。

剧中另一位让人感动到哭的人是张树成书记,他的原型名叫李双成,原永宁县委常委、副书记、纪委书记,兼任永宁县闽宁镇党委书记。

他为百姓做了一件又一件实事,但直到他去世之后,人们才发现,他的儿子还只是个每月400块工资的临时工。

太多现实中的人物和情节被放到这部剧中了。

志合者,不以山海为远。从1996年开始,24年间,先后有11批183名福建挂职干部来到“西海固”,还有专家院士、志愿者2000多人前来支援教育、医疗、农业,用一代人的时间改天换地。

这部剧里还有一些让人感慨的情节。

例如,已经走出山沟、去福建打工的女生麦苗带着本领回来了。

这让人莫名感动。

现在我们越来越多的人走出山沟,去看外面更大、更精彩的世界。

但,有多少人还愿意再回到那里。

抖音上有个视频说:“我认为我们接受高等教育是为了让家乡摆脱贫困,而不是摆脱贫困的家乡。”

《山海情》中的情节和这句话,让人想起另一段话——中国农业大学叶敬忠院长,在人文与发展学院2019年毕业典礼上的讲话《像弱者一样感受世界》中讲到的:

“在大发展时代,人们看到的常常是高楼大厦、高铁高速……,而看不到大发展背后的数以亿计的普通人。

在我们的社会,人人都想成为一名强者,没有人想成为弱者;因为人们会认为强者是胜利的象征,而弱者则是失败的代表。

因此,“像弱者一样感受世界”说起来容易,但真正践行起来,却是很不容易的,尤其是对于拥有权力、资源或身份优势的强者,保持一种弱者心态,更为困难。

我们希望我们的毕业生能够保持纯真、保持真实,在工作和生活中能够思考社会、追求意义,能够时刻深入自己的内心,倾听良知发出的声音。”

《山海情》的剧情内外之所人让人热血、感动,是因为剧中麦苗的归乡,还有数千名干部、专家、志愿者们,他们从大海边深入黄土高原,带来资金、资源、技术和经验,以及拼搏的精神,一批又一批人接力,跨越山海,这份情,超越了感激,超越了依赖,已成为一种相互扶持的情谊。

《山海情》的末尾:30年后,马得宝的孩子偷偷跑回了大山。这里,正是30年前,马得宝曾经一心想要逃离的地方。

而此时的西海固,已经改天换地。塞上处处是江南的愿望,正在实现。

这像极了我们的今天。

今天,中国的832个贫困县全部摘帽,消灭贫穷。可以预见的是,从扶贫攻坚到乡村振兴,中国不会停下来。

而扶贫攻坚、乡村振兴,不只是物质上的支持,真正要做的,是产业、就业、教育、健康、生态等多个精准措施。

这是系统工程、也是全社会的共同事业。随着贫困标准的提高,新一轮的扶贫工作正在推进。

于是,我们看到了“可能改变命运的屏”:

2018年报道,中国贫困地区的248所高中,全天候跟随顶尖名校成都七中平行班直播,一起上课、作业、考试。

结果,16年来,这些贫困地区的7.2万名“远端”学生有88人考上了清华北大,大多数成功考取了本科。

2018年11月12日,昆明,禄劝一中直播班正在上直播课

这则报道让许多人热泪盈眶,不只是因为那88个考上清华北大的孩子,更因为那块直播屏,真真切切地点亮了一个个原本可能黯淡的人生。

共享什么,都不如共享教育!

教育永远是从根本上消除贫困最伟大的工具。扶贫扶智,改变一代人的素质和命运,就能改变贫困地区的整体社会进程。科技让教育下沉,让知识流动。

我们也看到,医疗资源正在下沉、再下沉。

没有全民健康,就没有全面小康。通过中国多年的扶贫实践发现,贫困地区居民长期缺医少药,因病致贫、因病返贫,成为脱贫攻坚道路上的顽石。

因此,医疗资源下沉、再下沉,降低医疗成本是解决这一问题的关键。但其中一大难题是,我国的优质医疗资源供给不足。

欣喜的是,5G通信技术、在线问诊、无接触住院、远程诊疗、智能CT阅片等科技成为医疗产业连接、提效、下沉的“新动能”。

例如宜信私募股权母基金的间接投资企业数坤科技。

它的AI影像诊断,可以让普通的医生和医院做出来的诊断精准程度与大医院、大医生的一样好,并且效率更高。

这样的技术介入,可以从本质上解决优质医生供给和需求不平衡的问题。

我们还看到,曾经落后、掉队标签的乡土中国正在渐行渐远。

如果关爱健康是扶贫的底线,那么发展产业则是授人以渔。

就像闽宁镇,农业扶贫、科技扶贫让这片土地上有了生机。如今,闽宁镇不仅有菌草产业、还有葡萄种植、光伏农业、肉牛养殖……

迁得出、稳得住、能致富,8000多人的贫困移民村“土沙滩”,才得以发展成为6万多人的“金沙滩”。

沿着这个思路,我们看到,近年来,数字化技术已经随风潜入中国乡村,一场底层技术驱动的剧变和机遇悄然降临。

国家层面推动数字乡村势在必行,越来越多的技术创新把目光聚焦到田间地头,帮助农村用数字化的技术发展农业。

例如,宜信私募股权母基金的间接投资企业葡萄管家、麦飞科技等等。

2017年就有数据显示,葡萄管家可以帮助农户在成本基本不变的情况下,将产值提高50%以上。

现在,在中国最北端黑龙江绥化市望奎县,农民在可追溯水稻基地监控指挥中心,动动手指就是“农忙”;

在中国最南端的“中国蚝乡”广东阳西县,程村蚝网络节直播与全网互动超330万流量,成为疫情期间“带货”的新渠道;

……

这都是科技进步、科技向善的力量。在它的背后,是全社会更多人跨越山海的情谊。

有人正奔赴在扶贫攻坚、乡村振兴的第一线;有人正在用创新为这份事业添砖加瓦贡献先进能量;有人正通过资本的力量,例如母基金,提供长期的、有温度的资金。

我生有涯愿无尽,心期填海力移山。从1986年,国务院贫困地区经济开发领导小组成立,到2020年中国现行标准下近1亿农村贫困人口全部脱贫,“中国式扶贫”已经走过了35年。

这35年时间,不断摸索,不断进步,一批又一批、一代代人用实干、拼搏、创新,用各自的方式,参与创造一个个波澜壮阔的《山海情》。

山水有相逢。

数据来源:

https://xw.qq.com/cmsid/20181013A0BA0J/20181013A0BA0J00

http://cohd.cau.edu.cn/art/2019/6/24/art_8576_625495.html

https://www.fafu.edu.cn/wmw/2020/0901/c462a53999/page.htm

https://36kr.com/p/1721481560065

https://mp.weixin.qq.com/s/U-jlOgQkQifkBt35Piz3-w