这是香港回归20多年来最大的手笔。它甚至将打破香港城市发展两百年的历史格局。

而在更为关键的与内地的关系上,香港也将由过去的“北望”走入“北进”的新局面。因此,也有人评价说这是更为深刻的一次回归,堪称“一国两制的2.0版本”。

在哽咽声中,香港特首林郑月娥发布完了任内最后一份施政报告。报告向社会宣告了一项具有历史里程碑意义的举动——在新界打造香港第二个CBD,即北部都会区。

面积1100多平方公里、总人口700万的香港,如今竟然要用300多平方公里打造一个可容纳250万人居住的北部都会区。无论从任何标准来衡量,此举都超乎想象。

这还是那个科学城、八万五计划、明日大屿填海计划……干啥都小心翼翼的香港吗?

香港政府展现了雄心,用一个高规格、完善的都会区规划来统筹深港融合的进程。北部都会区的划时代意义就在于此,它要直接在深港接壤的土地上打造一个经济和社会中心,帮助香港加速融入国家发展大计。

这一举动,彻底打破了两百多年来香港“南强北弱”的空间发展格局,更彰显了香港与内地的联系进入了一个历史新阶段。

但是,这毕竟更多的是愿景,有心也得有力。

北部都会区到底会如何,我们一条一条来看。

香港北部都会区发展战略并不纯粹是纸上谈兵,有一些具备条件的已经在规划、甚至实施中,有三点值得关注。

第一,用交通串联的都市圈。

多年来,深港自西向东已经围绕7个陆上口岸实现交联,由此两地形成了“双城三圈”的空间格局,并促成了40年的经济社会发展。

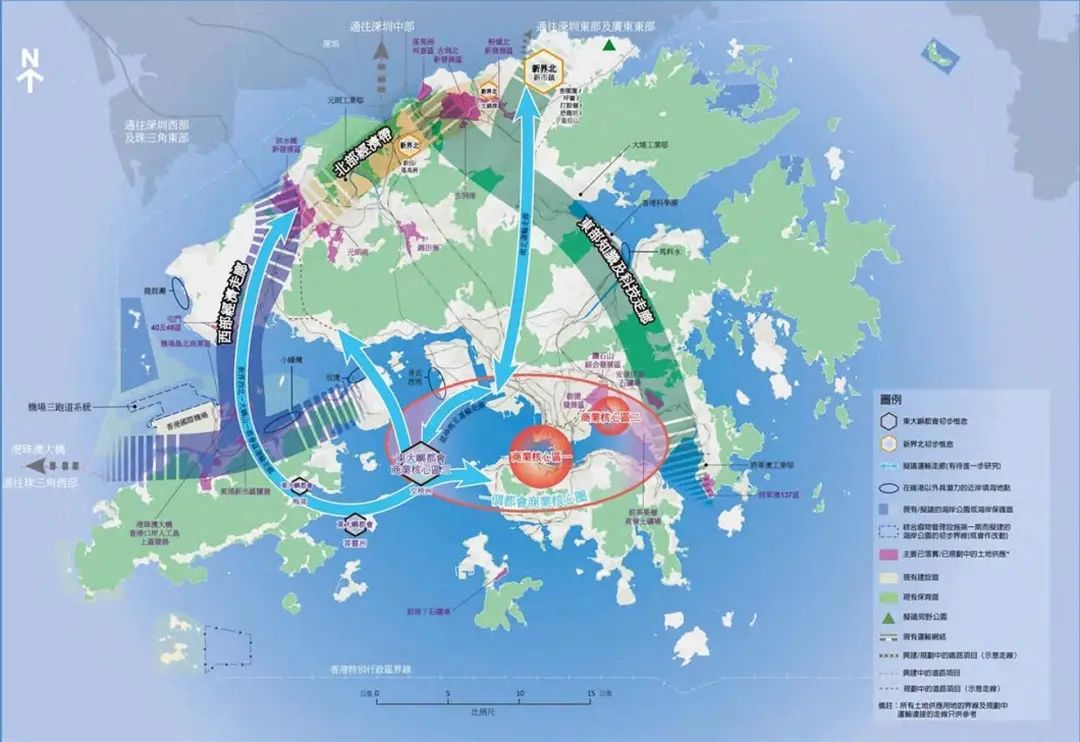

“双城”是深圳和香港,“三圈”指的是自西向东的深圳湾优质发展圈、深港紧密互动圈和大鹏湾生态旅游圈。“双城三圈”的空间格局也是北部都会区发展战略的重心。

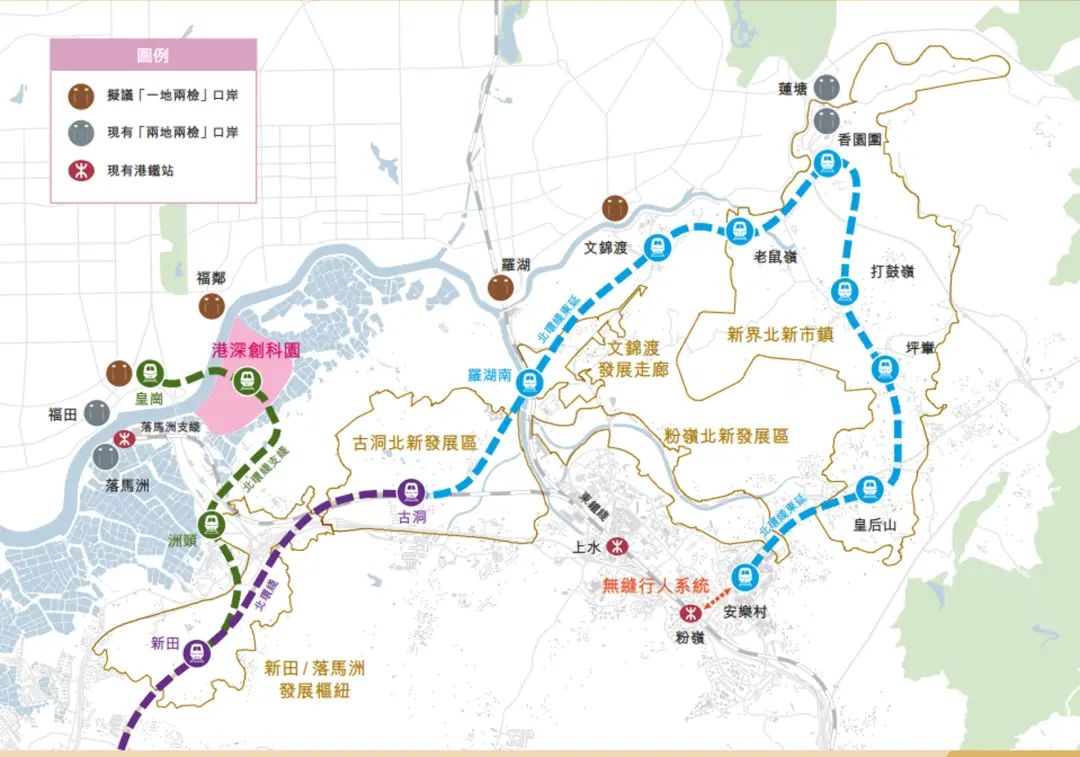

而建构和连接这些都市圈的,就是由全新的五条线路组成的轨道线网。

第一步,在现有的港铁西线的锦上路站北上,开辟一条北环线,连接到古洞;

第二步,继续从古洞往东延伸,到达上水以东的打鼓岭附近掉头往南,最终到达粉岭安乐村,形成一个“反C”路线;

第三步,北环线支线继续往北,跨境进入深圳新皇岗口岸,并途径经深港科创园区;

第四步,视线来到西边,从洪水桥到达深圳前海的深港西部铁路也终于曝光;

第五步,在深港西部铁路当中的流浮山站接驳一条自动捷运系统(APM线),沿着流浮山西部海岸延伸,都是地面站,可以坐着看日落。

通过修建铁路来调控交通,进而管控社会,这是美国历史社会学家迈克尔·曼提出的“基础设施性权力”的一个切片。

这一点在粤港澳大湾区体现的淋漓尽致。黄汉城曾在他的著作《谁是中国城市领跑者》中提到,珠三角越来越收敛成为一个市,背后就是各种轨道交通和跨海大桥所拉近的城市间距离,所缩短的往来时间。未来,将有一亿人生活在由交通基建所建构起来的同一座“城市”当中,具有划时代的意义。

北部都会区,将是大湾区收敛这一大趋势下的缩影。

第二,形成“杠铃式”经济版图。

北部都会区发展战略,说明香港城市规划跳出了“中环视角”,在维多利亚港两岸的中心之外,在新界北“画了一个圈”,彻底打破了近两百年来香港“南重北轻”的城市空间格局。

未来,香港将形成“南部金融,北部科创,加之连通西部经济走廊和东部知识走廊”的“杠铃式”发展布局。

当中的核心,就是以新田-落马洲为中心的科技城,占地超过540公顷,旨在打造“香港的硅谷”。在落马洲河套地区近90公顷的湿地和田地上,将会建起深港科创园,第一批房屋预期在2024年落成。

林郑月娥在施政报告中强调,要令“再工业化”植根香港,并与深圳乃至大湾区的科创发展相辅相成,使科创成为香港新经济动力,成就《十四五规划纲要》下的国际创新科技中心。

2021年10月7日,全球领先的生物科技公司美天旎(Miltenyi Biotech)正式进驻香港科学园,成立区域研究和发展中心,将其针对细胞和基因疗法的顶尖技术、产品和服务推广至大湾区及亚太地区。

美天旎总部设于德国,30 年来致力从事生物医药研究,以及推动细胞和基因疗法的发展,旗下产品逾17,000 项,供研发及临床应用。自主研发的细胞疗法产品每年治疗约6,000 名病人。

事实上,生物医药就是深港科创园的产业重点之一,另外三个分别是人工智能、智慧城市和金融科技,全都是当下最热门的发展方向。

当年,大疆发轫于香港扎根于深圳,从初创企业一跃成为无人机帝国,产品重新定义了“中国制造”的内涵。如今,深港科技园也正在吸引全球的技术龙头落户,未来也会诞生响彻全球的企业。

第三,与横琴的竞争。

如果拿北部都会区与深圳的联系和澳门与横琴的联系来比较,可以发现,它们都是政治色彩浓厚的规划新区,充分体现了港澳之于中国、之于世界的强烈竞争图景。

当然,从配置来看,横琴还是更胜一筹。广东直接管理、澳门主要操盘,意味着横琴将在更高层次、更大范围开发建设,即将成为“澳门2.0”。香港这个北部都会区,再怎么与深圳深度合作,也只是香港一个新的增长极,取代中环的地位还非常遥远。

这两者就好比我们常说的成熟地段和新区的差别。如果你想要更加稳定的成熟伴侣,往西走;如果你想要冒险赌一把潜力股,往东走。

无论如何,香港政府在北边画的这个圈,意义还是非常深刻的。香港即将结束“北望神州”的历史,拉开直接、全面融入国家发展的序幕。就像黄汉城提到的,此态势应该被视为香港更深刻的回归,是名副其实的“一国两制2.0”。

然而,愿景和现实总是有距离的。上一次香港政府的大型城市规划已经是1989年的香港机场计划了。北部都会区如今只剩下一个问题:如何落地?

要说最接近北部都会区的经验教训,就不得不提日本在上世纪做的“横滨港未来21”都会区扩张计划了。

简单概括就是迁移原有的货运和码头用地,然后将东京的部分政府、商业以及会展职能分流到这块被清出来的地方,令横滨市成为东京23区以外的第二个都会区。

最终在1983年,开始了长达20年的建设。期间,不少大型设施和建筑落户于此,包括296米高的地标大厦,在2014年以前都是日本第一高楼,包括三菱重工、富士通、索尼影像、日产汽车的总部,还有富士、LG、京瓷、苹果等企业的研发中心。这里更是横滨最热门的旅游胜地。

横向对比完,纵向对比也能发现,林郑月娥这份规划想要落地,确实不乐观。

深港发展研究院院长张克科形容,香港已为这一刻(指北部都会区发展战略)准备了30年,因为两地专家很早就开始研究如何促进深港接壤地区的发展,并在2008年就已经提出了《深港“一河两岸”合作与发展的新思考》的提案。

当时的香港发展局局长就是林郑月娥。她指出:“两地政府不是着眼于短期利益,而是长远发展。”熟悉吗?这也是她在今年施政报告中表达的意思。

十三年白马过隙,香港的命运经历了多次浮沉,林郑月娥也从发展局局长做到了特首,深港接壤地区的发展才刚刚拉开序幕。

此前的许多政府规划也都胎死腹中。“八万五”计划刚一推出,就遇上了亚洲金融风暴,香港房价一落千丈,计划就此夭折。同样是林郑月娥提出的“明日大屿计划”,也仍然迟迟没有推进,填海的难度也不小。

未来,更有许多“硬骨头”要啃,比如收回原居民或者开发商囤积的土地,是非常敏感的问题,必须要在保护私人产权和发展刚需之间取得精妙平衡。动既得利益者的奶酪,向来不容易。

最后,新政说要建近百万套房屋,香港楼市会跌吗?

林郑月娥多次强调长远发展的眼光,也表示坚定解决土地问题,还透露政府以及囤好了未来十年用于建设公屋的土地。

那眼下呢?

有人评论,林郑月娥这份任内最后的施政报告,针对当前社会大众最关注的议题,比如香港与内地的通关,依然没有行动时间表,令人无奈。

楼市也是一个道理。新区的规划与建造,至少需要十年才开始成形,先不说未来香港的发展速度,明年7月就任的新一届特区政府,还会不会原封不动采用这份规划,都是未知数。

因此,虽然北部都会区发展战略画了大圈,要建造近百万套房屋,但对于香港楼市的短期影响,非常小。

不久前,香港二手楼价突破了历史新高,一手交易在今年也非常火爆。预计施政报告的影响较小,香港房价在明年依旧可以期待至少5%的涨幅。

新规划对于楼市的另一点影响是,投资者可以关注获益相对较大的开发商。

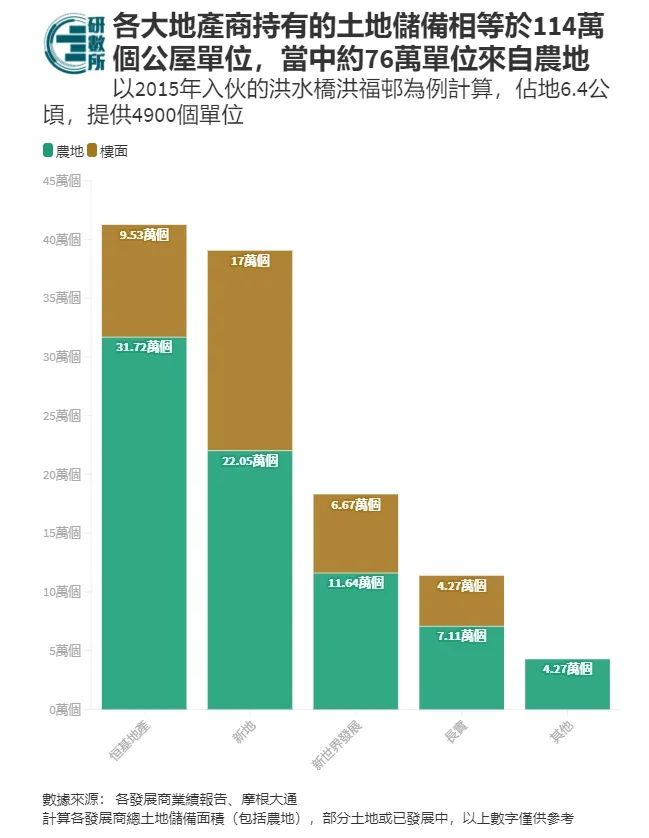

香港地产商持有大量的土地,在北部都会区建设过程中的收地发展将加快利好他们。具体来看,根据恒基地产的2020年报,其拥有新界大约400多万平方米的土地,当然也包括古洞、洪水桥这些未来的区域中心。

事实上,仅是计算农地,各大地产商手里的农地面积就有1亿平方英尺,即1003公顷,相当于10平方公里,是目前香港住宅用地面积的约八分之一。

以未来的北部中心,元朗洪水桥洪福村为例,洪福村有9座楼高16到24层的大厦、一座商场和1000多平米的休闲用地,10平方公里相当于156个洪福村,大约合计76万个单位。

大量的土地储备加上短期仍然有机会上涨的房价,部分开发商是短期的投资重点,长远来看才轮到北部都会区的基建、科创和商业投资。

其实这也是北部都会区发展战略加快融入国家发展的另一个体现,即每一个人都可以参与到这一个十年规划当中。做风投的可以盯深港科创园,做制造业的可以关注基建的规划,对开发和住房有期待的可以先投资手里有地的开发商,普通人可以简单买港股,参与方式非常多。

2022年,香港回归25周年。新气象、新规划、新人事,让我们共同期待东方之珠的下一个25年。

文章来源:海外掘金