阿龙·切哈诺沃(Aaron Ciechanover)是以色列生物化学家,2004年诺贝尔化学奖获得者,也是第一位获得科学类诺贝尔奖的以色列人。

阿龙·切哈诺沃因发现细胞中泛素(ubiquitin)调节的蛋白质降解机制,与另一位以色列科学家阿夫拉姆·赫什科(Avram Hershko)以及美国科学家欧文·罗斯(Irwin Rose)分享了2004年诺贝尔化学奖。泛素是一种存在于大部分真核细胞中的小蛋白,主要功能是标记需要分解掉的蛋白质,使其被26S蛋白酶体降解。目前,切哈诺沃教授的主要学术贡献——泛素介导的蛋白质降解系统——已成为药物开发的重要平台。切哈诺沃还是世界顶尖科学家协会指导委员会成员。该协会以汇聚人类最强大脑、共建人类顶尖科学共同体为愿景,着力推动基础科学、倡导国际合作、扶持青年成长。5月31日-6月7日,传承中心以色列9期,带你对话诺奖得主阿龙·切哈诺沃,在希伯来大学向顶尖科学家问道,人类健康长寿百年的基因密码。切哈诺沃于1947年出生于以色列海法,他先后在耶路撒冷希伯来大学获得了医学硕士学位和医学博士学位。1973年至1976年间,他进入军队,以军医身份服了兵役,随后继续其学习生涯,并从以色列理工学院医学系获得生物科学博士学位(1982年)。这篇文章来自切哈诺沃的自传(略有删节),需要一些阅读时间,但绝对值得一读。文中包含了民族传承、家庭影响、个人选择、亲情爱情友情、军旅与职业、理想与现实、固执与开放……让我们清晰地看到一个科学家如何成为科学家。 2004年诺贝尔化学奖得主 阿龙·切哈诺沃Aaron Ciechanover

2004年诺贝尔化学奖得主 阿龙·切哈诺沃Aaron Ciechanover

1947年10月,我在以色列北部的港口城市海法(Haifa)出生,一个月后,以色列被联合国承认为独立国家。我们又花了几个月的时间建立必要的机构,与此同时,英国人离开。1948年5月15日,现代犹太国家之父、首任总理David Ben-Gurion使以色列成为一个事实,并宣布以色列是一个民主国家,是世界上每一个犹太人的家园。无论是相邻的还是更遥远的阿拉伯国家,以及来自内部的强大阿拉伯政党,都不接受联合国决议,决定用武力改变它。一场血腥而代价高昂的战争爆发了。这场战争持续了一年,这个新生的、毫无防御能力的国家有超过1%的人口在战争中牺牲了生命。我想,我生命的头两年(1947-1949年)对我的父母Bluma (nee Lubashevsky)和Yitzhak来说是极其艰难的,他们在20世纪20年代中期随家人从波兰移民到美国,当时他们还是青少年。为什么他们的家庭要离开波兰,他们的“家园”,他们的房子、工作、财产、亲戚和朋友,而决定在一个未来模糊(如果有未来的话)的地方建立新家?这个地方还是大英帝国的一部分。他们是理想主义者,他们热情地追随犹太复国主义运动的号召。犹太复国主义运动是由犹太国家的先知Benjamin Ze’ev Herzel在世纪之交建立的,在耶路撒冷圣殿被毁,犹太人经历了两千年流散之后,定居这片土地,使其成为犹太人的家园。1896年在瑞士巴塞尔举行的犹太人代表大会之后,Herzel宣布:“我在巴塞尔建立了犹太国。”当时以色列是奥斯曼帝国的一部分,1917年成为大英帝国的一部分。

传承中心以色列2期学员在耶路撒冷古城

我的父母来自宗教家庭,我相信,这一举动也有宗教根源:犹太人,在他们流亡的一生中,一直没有停止过拥有自己的国家、以耶路撒冷为首都的梦想,这个梦想是由圣经的法令和预言驱动的。时机是一个重要的问题,因为尽管在欧洲持续了几个世纪的迫害和歧视,建立一个犹太国家的初始想法只是少数人的梦想。在18世纪、19世纪和20世纪初,只有一小群犹太人定居在以色列。直到19世纪末,在Herzel的思想和以及促成《贝尔福宣言》(英国外交大臣于1917年宣布承认需要一个犹太人的家园)的运动的推动之下,一个活跃的犹太复国主义运动和机构才得以建立,从而将梦想变成了现实。然而,这些欧洲犹太人需要极大的勇气和胆量来实现这个梦想,并试图在几乎没有任何资源或支持的情况下,在他们梦想了两千年但当时还不属于他们的地方建立一个家园。这一进程显然因当时笼罩欧洲天空的乌云而加速,并以大屠杀告终。我父母的许多家庭成员在大屠杀之前移民到以色列,但那些留在波兰的人都被凶残的德国人和他们忠诚的波兰合作者杀害了。这一运动在当时(1947年至1948年)转变为一个国家,无疑是大屠杀的直接历史结果,象征着犹太民族从灰烬中崛起。传承中心以色列学员走进犹太人大屠杀纪念馆

我父亲是一家律师事务所的职员(后来,他和我哥哥一起学习法律,成为了一名律师),我母亲是一名家庭主妇和英语教师。我的哥哥Joseph (Yossi)比我大14岁,在我4岁的时候,他就已经在服国家义务兵役制了,我记得自己就是从这个年纪开始的。我在海法长大,喜欢那里美丽的海滩和绵延入地中海的卡梅尔山。从我刚回家的时候起,我就记得父母对我学习的强烈鼓励。我的父亲努力工作,以确保我们获得最好的教育,同时他也是“哈干纳”(防御)的成员,这是建国前的军事组织之一,与英国人战斗,争取一个独立的犹太国家。他在这座城市阿拉伯地区的一家律师事务所工作,在独立前的战争敌对行动和战争时期,他每天都冒着生命危险去工作。哥哥告诉我,全家人每天都在阳台上等着他平安回家。在家里,他利用每一分钟空闲时间钻研经典文学、犹太宗教法律(密西拿和塔木德)和现代法律书籍。家庭教育的一个重要部分涉及犹太教和犹太复国主义。在犹太人这边,我们接受了自由的现代正统教育。每个星期六和节假日,我们都去犹太教堂做礼拜,在家里庆祝所有的犹太节日。不用说,我妈妈有一个符合犹太教规的厨房。对我的父母来说,在他们自己独立的国家里教育我们成为自豪的新一代以色列犹太人是极其重要的。犹太拉比为传承中心学员分享犹太教的主动和创新精神

我继承了我父亲对犹太研究和文化生活的热爱。直到今天,我和几位医生和科学家同事一起,定期上一位拉比学者的课,学习犹太律法如何看待与现代医学和科学有关的道德和伦理问题。反映了几个世纪以来犹太人祈祷的犹太合唱音乐已经成为我最喜欢的音乐,我在跳蚤市场、二手唱片店和各地的拍卖会上热切地寻找这种正在消失的犹太文化的声乐表达。与此同时,我的父母确保我们应该接受良好的通识教育。我父亲能流利地说几门语言,希伯来语、波兰语、阿拉伯语、法语、英语、德语和意第绪语,他希望我能获得他对书籍的强烈热爱。虽然我们家并不富裕,但我们有一个很大的图书馆。他们给我们留下的想法是,犹太国不仅将保护我们作为一个自由的民族,而且将允许我们在更普遍的民族背景下发展我们自己独特的文化,而不是作为分散在不同国家的少数民族。

以色列5期学员向诺奖得主奥曼教授请教家庭教育问题

从早年起,我就对生物学有强烈的兴趣,尽管它在不同的时期有不同的方向。

我记得我在卡梅尔山上采花,放在我哥哥厚重的巴比伦塔木德里制干。我永远不会忘记,当他发现我对自然的热爱隐藏在古老的犹太书籍中时,他的愤怒。然后是海龟和蜥蜴,用酒精从树叶中提取叶绿素,还有我哥哥在我11岁时从英国旅行中给我买的第一台显微镜。用这台显微镜我发现了细胞(在薄的洋葱上皮中),并做了我的第一个渗透实验,当我把上皮浸泡在不同强度的盐溶液中后,我跟踪细胞体积的变化。

我们和朋友一起尝试发射一枚自行火箭。我收藏的花越来越多,现在在专门的相册里,还有一小部分不同动物的骨骼:鱼、青蛙、蛇、乌龟,甚至还有一些人骨,是我从一个学医的老朋友那里收到的。

在对生物学进行了几年业余的“调情”之后,我决定将我对生物学的知识和热爱正式化,并在高中主修生物学。我在小学(1953-1959年)和初中(1959-1963年)的日子大多平安无事,对未来没有任何想法,但在海法“Hugim”(圆圈)高中的最后两年(1963-1965年)却并非如此。我在生物(Naomi Nof)、化学(Na 'ama Greenspon)、物理和数学(Harry Amitay)方面都有出色而鼓舞人心的老师,他们向我揭示了这些不同而令人兴奋的学科。然而,我感觉到还有两倍的东西被隐藏着。那时的生物学主要是一个描述性的领域。虽然我们研究了葡萄糖转化为H2O和CO2的机制,以及酵母和哺乳动物能量的产生(以及在植物光合作用中发生的相反过程),并且熟悉了有丝分裂和减数分裂细胞分裂的简单图形描述,但我们的大部分研究都致力于详细描述我们地区的动植物,到比较动物学(我清楚地记得为了记住青蛙和蟾蜍之间的十二个不同点,或者猫和狗的循环系统和骨骼结构之间的十二个不同点而付出的努力),以及基本的描述性人体解剖学和生理学(例如,人类的骨骼结构如何使四肢站立)。疾病的发病机制没有教过,DNA的结构和遗传密码直到1964/ 5年,我高中学习快结束时,才进入我们的教科书。另一方面,化学和物理对我来说,也许是我天真的想法,是建立在坚实的数学基础上的强大的机械学科。因此,我有一种深刻的感觉,未来在某种程度上在于生物学,在于破译当时所知甚少的基本机制。前以色列教育部部长夏伊·皮隆,为以色列6期同学分享创新教育然而,生物和病理过程的复杂性在我看来是巨大的,几乎超出了我们的能力,我被吓倒了:虽然我显然被生物学的秘密所吸引,但我害怕迷路。重要的是,我身边没有人,没有足够近的人,可以咨询,可以表述我的想法。当我在生物学的大部分未知和我天真地认为已经建立良好的物理和化学之间权衡时,医学成为了一个妥协:在我看来,它代表了物理学、化学、基础生物学和生理学,以及有趣的病理学和社会科学的平衡混合。更复杂的是,在这几年里我失去了父母:母亲于1958年去世,父亲于1964年去世。母亲去世后,父亲对我照顾得无微不至。几年后我的父亲去世了,我的姨妈Miriam,在我哥哥和嫂子Atara的帮助下,她把我带到她在海法的家,这样我就可以在同一个班级和我的朋友们一起无缝地完成我的高中学业,没有中断。另一个选择是搬到特拉维夫,搬到我哥哥的家里,但这要复杂得多。所以平日里我和姨妈一起在海法学习,周末和假期则和哥哥和嫂子一起在特拉维夫。他们的帮助是一个真正的奇迹,回想起来,对于在16岁时失去父母的孩子,到青少年犯罪的距离比到高中的距离短。然而,在这些出色的家庭成员的帮助下,我得以继续下去。

传承中心学员走进犹太家庭,体验传统的“安息日”晚餐

高中毕业前夕,我不得不做一个决定。正常的轨道将带我,像大多数以色列人一样,在以色列国防军(IDF)服役,这是我们都渴望履行的义务。除了常规服役外,军队还鼓励某些高中毕业生推迟服兵役,先接受大学教育,特别是在与军事有关的领域,如医学和工程、科学等不同学科。

由于没有经济上的支持,我想尽快找一份可以谋生的实用职业会更好。正如我所提到的,医学是生物机制的复杂性和神秘性与我认为已经建立良好的物理和化学之间的一种妥协。同样重要的是,医学一直是“犹太”职业的终极目标,是每个犹太母亲和家庭的梦想。医学吸引我的另一个原因是,在我的印象中,疾病是可以治愈的:作为孩子,我们可能会受到影响我们的短暂的、自限性疾病的影响,比如流感和麻疹,并且没有直接意识到让医生和科学家束手无策的主要杀手(就像现在一样),比如恶性肿瘤、血管疾病和神经退行性疾病。那时我还没有意识到医学的描述性比生物学强得多。实际上,同样重要的是(这有助于解决我的困境),在这个由军方支持的服役延期计划中,生物学不是一个选项。最后但同样重要的是,这是一个实际的选择,一个可以谋生的职业。因此,经过激烈的竞争,我被当时以色列唯一的一所医学院:希伯来大学和耶路撒冷的“Hadassah”(1965年)录取。前四年(1965-1969年)是激动人心的。我们学习了基础科学和临床科学,我开始认真考虑拓宽我在生物化学或药理学方面的知识基础。在第四年快结束的时候,当我们开始检查病人时,我开始严重怀疑我是否做出了正确的选择,是否真的想成为一名执业医生。一方面,疾病的现象学和发病机制之间的不平衡,另一方面,大多数主要致命疾病缺乏任何基于机制的治疗,这让我认真地认为我走错了路。我感到焦躁不安,开始意识到我们对疾病机制和病理的了解是多么的有限,我们对疾病的理解是多么的描述性,因此,大多数治疗在本质上是对症的,而不是因果的。我经常从祈求治愈和健康的病人那里听到“在上帝的帮助下”这句话,这句话有了真正的意义。我有一种感觉,临床医学会让我感到无聊,于是决定休学一年,去“品尝”真实的基础研究。医学院为少数选择拓宽基础研究知识的学生提供了一个特殊的一年课程,我决定主修生物化学。我必须说服我的哥哥这样做是正确的,因为我需要他的帮助,把我的兵役再推迟一年。这并不容易,因为他也有一个“梦想”:希望我能独立自主地从事一份可以谋生的职业,在传统的犹太人精神中,这份职业就是实用的医学。在我们的父母去世后,他觉得他要对我的未来和幸福负责,并希望看到我在事业和经济上尽快独立。尽管如此,我还是说服了他,在那一年(1969-1970年),在优秀的生物化学家Jacob Bar-Tana和Benjamin Shapira的指导下,我在大鼠模型上研究了CCl4-诱导脂肪肝的机制,并发现它可能是由磷脂酸磷酸酶(一种参与二甘油三酯和甘油三酯生物合成的关键酶)活性的增加引起的,至少是部分原因。完成这一年的研究(并获得硕士学位),我知道我找到了一个新的爱好:生物化学。Jacob和Benjamin带我走过令人兴奋的生物化学迷宫。然而,圆满的结局还很遥远。我忠于我对哥哥的承诺,也忠于我对以色列军队的承诺,我完成了临床训练(1970-1972年),从医学院毕业。为了获得行医执照,我还必须完成一年的轮转实习。当时,同事们告诉我,一位年轻有才华的生物化学家Avram Hershko博士刚刚在加州大学旧金山分校(UCSF)完成了与Gordon Tomkins的博士后培训,并被海法以色列理工学院新成立的医学院的院长兼创始人、已故的David Ehrlich教授招募,建立了一个生物化学部门。我写信给Avram,打算搬到海法,在那里进行我的轮转实习,并利用这一年在他的指导下完成我的医学博士研究论文。这是我必须提交给医学院的一篇小论文,能部分满足毕业要求。通常在为了写这篇论文,大多数医学生都是在从统计层面评估正在进行的治疗/程序,但我决定回到实验室,接触另一个生物化学研究项目。Avram同意接受我做医学博士研究生,1972年10月,我们开始了长达30多年的旅程。Avram仍然不确定自己的主要研究方向,我们讨论了我的医学博士论文的两种可能性。一个显然是进一步剖析酪氨酸转氨酶(TAT)依赖于ATP的蛋白水解途径:Avram与Gordon一起开始了他自己的细胞内蛋白水解世界之旅,并发现细胞中糖异生酶TAT的降解需要能量。这证实了辛普森早期的发现,他在20世纪50年代早期证明,肝脏切片中整个细胞蛋白质群的降解需要能量。然而,这一热力学矛盾要求的机制仍然难以捉摸。另一种可能是研究参与细胞“多效反应”的机制:缺乏血清的G0同步细胞对添加血清的即时反应。在他与Gordon的博士后研究期间,Avram发现,在添加血清后的许多刺激过程中,是对核苷酸、氨基酸和磷酸盐的快速摄取。由于在脂肪肝的研究中,我获得了分析脂类的经验,而Avram认为阐明TAT蛋白水解机制对于一篇范围有限的医学博士论文来说可能是一项过于困难的工作,因此我们决定在“多效反应”的研究中再增加一层,并分析血清对磷脂合成的影响。我们假设添加血清后,细胞膜发生重大变化,并反映在磷脂代谢中。事实上,在加入血清几分钟后,我们能够检测到双甘油酯骨架上磷酸肌醇部分的翻转显著增加。对文献的回顾揭示了不同靶细胞对广泛刺激的类似反应,包括副交感神经分泌细胞对乙酰胆碱的反应和甲状腺细胞对其同源激素促甲状腺素(TSH)的反应。我在实验室度过的那一年(1972-1973年)(那不是真正的一年,更像是兼职,因为我大多数时间疲于医院里不同临床部门之间的轮转,完成实习和毕业前的职责。我空闲的晚上、深夜、周末和假期都在实验室工作)终于说服我走上生物化学方面的职业道路。但是,我还有三年的军旅生涯(1973-1976年)。

毕业后,是时候偿还我对国家的义务并在以色列国防军服役了。我服役了三年(1973年至1976年),非常高兴。在军队服役一直被视为以色列生活中不可分割的重要组成部分,是进入其社会的一张名片,给人一种分享的感觉:每个人都参与保护这片土地及其居民。此外,这项服务本身在技术上、社会和历史上都非常有趣。技术上来说,因为我在有意思的部队服役。从社会角度来看,因为服兵役是一种美妙的人道经历,是一个人能经历的最好的大熔炉,在艰难的时期产生真正的友谊是深刻的、真实的和持久的。从历史上看,它跨越了一个有趣的时期。

以色列2期同学与8200部队高级技术官Maya少校交流

最初我在海军服役,在导弹艇舰队里当医生。那是1973年,十月赎罪日(Yom Kippur)战争刚刚结束,以色列面临着保护其南部大门、红海和通往埃拉特港口的海上入口的问题。通过红海南门、曼德海峡和狭窄的蒂朗海峡的海上运输受到邻近水道的阿拉伯国家的威胁,主要是沙特阿拉伯和埃及,但也有也门和索马里,以色列不得不拓宽海域。为此,必须将导弹艇从地中海的主要海军基地转移到红海。当时以色列与埃及没有外交关系,苏伊士运河在1967年6月的六日战争中被埃及击沉的船只封锁。因此,他们决定把船只从海法带到埃拉特,经过地中海、直布罗陀海峡,绕过非洲的西海岸和东海岸。我是“Reshef”号上的医生,它是在海法海军造船厂建造的两艘现代以色列导弹艇之一。可以想象,对于小型导弹艇来说,如此漫长的几周航行,其中很大一部分是在开阔的海洋中,是相当复杂的,而且出于许多原因也有风险。除了加油、为船员和船只提供补给和备件之外,人们还必须考虑在敌对国家包围的水道中航行,离家许多英里,对以色列空军来说是一段很长的飞行距离。另一个问题显然是医疗方面的,人们如何处理紧急情况,从可能的枪伤到阑尾炎等“简单”的日常问题,在一艘小船上,远离任何医疗设施,诊断和治疗能力有限。我当时很担忧,因为我是一个年轻的医生,几乎没有任何临床经验。我想这对更有经验的医生来说也是一个挑战。幸运的是,航行很顺利。我三年工作的剩余部分也很有趣。那段时间,我在医疗队的研发部门工作,为战场上的士兵开发了一系列复杂的设备。由于获得了广泛的经验,兵役一直是我在现实生活“科学”方面最好的学校。那些年(1973-1976年),我与Avram保持着密切的联系,并履行了我作为“外部”部门成员的职责:在军队休假期间,与其他部门的成员一起成长,我不断地为三年级的医学生教授临床生物化学课程。我要特别提一下Michael Fry,我至今仍是他的好朋友。同样,1975年,在我服兵役期间,我和Menucha结婚了,她是一名医生,毕业于特拉维夫大学医学院。Menucha是特拉维夫市立医院的内科住院医师,我们在这个城市建立了我们的第一个家。和Menucha的结合结束了我的流浪生活,我觉得我又有了一个家庭和一个家。在我父亲去世后的这些年里(1963年至1975年),我没有一个真正稳定的家,我在特拉维夫的哥哥和嫂子家,以及海法的姑姑家之间徘徊。他们真的很棒,但我需要一个港湾,而Menucha用她安静的方式和热情的接纳,以及我们美丽的公寓,为我提供了这个我非常需要的庇护所。

以色列3期同学与《创业的国度》作者索尔·辛格

研究生阶段的学习

在服兵役快结束的时候,我不得不做出我认为是我职业生涯中最重要的决定:成为临床医学的外科医生,这是我最喜欢的选择,或者进入研究生院,开始科学研究的职业生涯。我很清楚我要去读研究生。出于我对临床医学的幻想:疾病可以通过了解其发病机制来治愈,以及生物化学对我的神奇和迷人的吸引力,使我很容易做出决定。我从我妻子Menucha那里得到了强有力的支持和鼓励,她开始意识到她嫁给了一个没有明确未来的科学学生,而不是她之前认为的自己嫁给了一个事业光明、经济前景广阔的医生。

因此,1976年11月,在我退伍后,在美国进行了为期两个月的驾车旅行后,我开始了与Avram Hershko的研究生学习。当时他的团队主要专注于细胞内蛋白水解的研究,我从他那里了解到,他已经放弃了试图确定血清诱导的“多效反应”的中介和机制。研究蛋白水解的模型系统是网织红细胞中异常血红蛋白的降解,网织红细胞是最终分化的红细胞。选择网织红细胞作为模型系统的原因是我们正在寻找一种非溶酶体且需要能量的蛋白水解系统,因为从许多研究中已经清楚地看到,细胞内蛋白质的调节蛋白水解是非溶酶体的(见相应的诺贝尔演讲),网织红细胞不再包含溶酶体,在其成熟的最后阶段释放到循环中之前,溶酶体被移除。

有趣的是,1978年夏天,在Gordon关于溶酶体的会议上,我遇到了纽约叶史瓦大学(一所位于美国纽约的犹太大学)医学院的Alex Novikoff博士,以及Christian de Duve,溶酶体研究领域的先驱之一。当我告诉他我们正在研究网织红细胞,因为这种细胞没有溶酶体时,他愤怒地驳回了这个论点,告诉我他在形态上描述了网织红细胞中酸性磷酸酶阳性的细胞器。他甚至给了我他发表的关于这个主题的相关论文,尽管当时还不清楚这些细胞器是否具有蛋白质水解功能。选择网织红细胞作为研究细胞内蛋白水解的模型的另一个原因是,在其在骨髓中成熟的最后阶段和进入外周循环之前,大量的蛋白水解爆发破坏了其大部分机制,这表明细胞具有有效的蛋白水解系统。Rabinovitz和Fisher的早期研究表明,网织红细胞降解异常的、含氨基酸类似物的血红蛋白,但其机制仍然难以捉摸。我们假设,参与网织红细胞分化和成熟的相同机制也参与去除“自然发生的”突变异常血红蛋白,这些突变异常血红蛋白是在不同的血红蛋白病中合成的,如地中海贫血和镰状细胞贫血,也参与破坏含有氨基酸类似物的异常血红蛋白。我们相信并希望这种机制将被证明是“普遍的”,并且涉及到所有细胞中正常蛋白质的降解。多年以后,这个假设被证明是正确的。因此,这一重要信息-非溶酶体蛋白水解系统的存在,使得网织红细胞的选择成为一个明显的选择。仍然有必要证明这一过程需要能量,事实上,在我们对完整细胞中异常血红蛋白降解的初始描述之后,我们证明了这一过程需要能量(发表于1978年在纽约州布法罗举行的蛋白水解会议的会议记录中),并且认为时机已经成熟,可以将细胞拆开,分离并表征非溶酶体和依赖于ATP的蛋白水解酶。

我在Ernie的实验室里度过了我研究生学习的重要部分。1977-1978年,Avram在他的实验室里度过了一个休假期,1978年夏天,在我在海法完成APF-1的初步表征后,我第一次加入了他,待了几个月。1979年、1980年和1981年夏天,我又回到了Ernie的实验室。在1979年的暑假留校期间,我们解决了APF-1与片段II在ATP存在下孵育时产生的高分子质量“化合物”的性质问题。APF-1分子量的这种变化是几个月前在海法发现的。

然而,我们无法解开“化合物”的性质,这还得等Ernie的知识和智慧来证明。在一项突破性的发现中,我们发现目标底物被APF-1的多个部分共价修饰,这是一种可逆的修饰,使蛋白质底物易于降解。这是一种新型的翻译后修饰,显然是一种新的生物学范式,正如我今天回想起来的感觉,阐明它需要一种不同类型的生物学和酶学知识,以及一种原始的实验方法。

如果没有Ernie基于他在酶学和蛋白质化学方面的渊博知识的建议,以及他不偏不倚的原始思维和解决问题的方法,这一修饰的阐明是不可能的。这一发现,以及1980年APF-1是泛素的发现,使Ernie和他的同事们在泛素系统发现的历史轨迹上成为至关重要的伙伴。有趣的是,Ernie在Avram加入他之前就开始研究蛋白质水解,但此前从未在该领域发表过文章。

研究生院的五年对我未来的职业生涯产生了重大影响,不仅因为我在发现这一重要途径的过程中发挥了积极作用,更重要的是,我学到了一些处理科学问题的基本和关键原则。从我的导师那里,我学到了两个原则:第一,选择一个重要的生物学问题,最好是一个不明显的、不属于主流的问题;第二,确保有合适的研究工具来进行实验研究。我还学会了成为一名长篇作家,而不是短篇小说作家:我学会了不投机取巧,而是坚持一个项目,深入挖掘一个问题,按照程序解决它,解开复杂的迷宫,像剥洋葱一样剥开它们,不受潮流的诱惑。我学会了注意小细节,仔细检查提示,因为重要的发现并不总是从明显的结果中显现。我学会了固执,积极地克服困难,但最重要的是,学会了批判:我相信我培养了良好的感官,使我能够区分谬误和真理,区分人工制品和有意义的发现。有趣的是,所有这些原则我都不是在正面的课程或正式的演讲中学习的,而是作为一个学徒,跟随导师们自己的态度和思维方式。与此同时,我也学会了质疑、怀疑、提问和讨论,在必要的时候听从自己的直觉,不要总是把建议和指示视为理所当然,也要相信自己。在很多情况下,这确实很有帮助。因此,有时我发现自己独自逆流而游。总之,这些原则形成了一种重要的哲学,塑造了我的科学方法,我试图灌输给我自己的学生,因为我坚信这是一个人产生影响、留下印记的唯一方法。

在麻省理工学院(1981-1984年)呆了三年后,是时候寻求一个独立的学术职位了。经过多次考虑,尽管有诱人的录取通知和留在美国的强烈诱惑,我还是决定回国,回到以色列。

在Avram的帮助下,我在以色列理工学院医学院生物化学系(我毕业的地方)获得了一个独立的学术职位,并在1984年底结束了富有成效的博士后阶段后回国。重要的是,我已经有了一个想要研究的课题:RNase在泛素介导的蛋白水解中的作用。

博士后之后的几年(1984年至今)非常有意义。我很高兴回到以色列,回到我的家人和朋友身边,回到一个我的归属地。我建立了自己独立的课题组和实验室,获得了有竞争力的校外资助,继续进行泛素体系的研究。这些年来,我很幸运地拥有一群极具才华的研究生和博士后。在我们的第一个系列研究中,我们阐明了tRNA在蛋白水解过程中的作用,这是我在麻省理工学院读研究生时发现的课题,并继续独立研究。我和我的第一批研究生之一Sarah Ferber一起,证明了具有酸性N端(Asp或Glu)的蛋白质在N端发生精氨酸化,将该位点的酸性带负电荷的残基转化为带正电荷的残基。这一发现解释了RNase对BSA的选择性,而不是对溶菌酶的选择性:BSA在N端有一个Asp残基,而溶菌酶在这个位置有赖氨酸。正如Avram和他的研究生Yuval Reiss后来描述的那样,连接酶识别几组底物,其中包括具有碱性但不具有酸性N端的蛋白质。在20世纪80年代末,我们觉得是时候从研究模型底物转向研究特定原生细胞底物的命运了。我们已经证明了一组重要的细胞调节因子-肿瘤抑制因子(如p53)和生长促进因子(c-Myc)是无泛素细胞系统的目标。我们坚信,在体内靶向这些底物也是如此,后来,通过许多其他人和我们自己的工作,事实证明是这样的。我们继续并证明,与当时该领域的范式不同,溶酶体中蛋白质的降解独立于泛素系统进行,这两条蛋白水解途径实际上彼此相连,泛素化是应激诱导的细胞蛋白质溶酶体降解所必需的。这一区域后来以一种戏剧性的方式进化,并吞噬了泛素系统参与受体介导的内吞和自噬。然而,通过世界各地优秀同事的网络和富有成效的合作,我能够建立一个活跃的研究小组,并开展我认为是一个好的和原创的研究项目,即使在不是最优的,有时是不可能的条件下。这对于平衡我在以色列生活的愿望很重要,但同时也保持在泛素研究领域的前沿,这个领域的重要性已经变得非常令人兴奋,但竞争也非常激烈。

我未期待过诺奖,我认为,尽管自己学的是生物化学,但还算一名医生,就算获奖也应该是医学和生理学方向。因此公布奖项的那天,当时我正要出门,我儿子接的电话。如果没有被我儿子在最后一分钟时抓住,我就已经开车去参加假期最后的安排去了。得知获奖的第一反应,自己太震惊完全被吓住了。但是我为自己、为这门科学、为以色列国、为我的家庭、为所有人感到骄傲,并且希望获奖事件尽可能不要影响我的实验室和学生未来的工作。一方面,我为得到诺奖而倍感喜悦和荣幸,另一方面,我为自己的科研经历和心路历程得到科学界的认可而高兴。很多情况中,研究人员并不是注定都会得到认可,科研的本质是追求知识,而不是为了奖项之类的声望和名誉;科学家更应该具有社会责任感,有更多超越自己本身研究的关注点,以在整个社会上建立信任,例如与政府高效合作致力于改善民生,向社会更充分、有效地解释自己的工作——特别是在涉及健康或者其它重要的生活领域时。你能看得多远,取决于你能站得多高;你能走得多远,取决于与谁并肩同行——传承中心以色列游学,提供最实战、最有效、最社交的创业创新课程。5月31日,传承中心以色列课程9期,再度携手“中东哈佛”希伯来大学官方合作,带您探访“上帝应许之地”,从政治、经济、文化、教育、宗教、科技、投资等多维度,读懂中东奇迹之国——以色列。

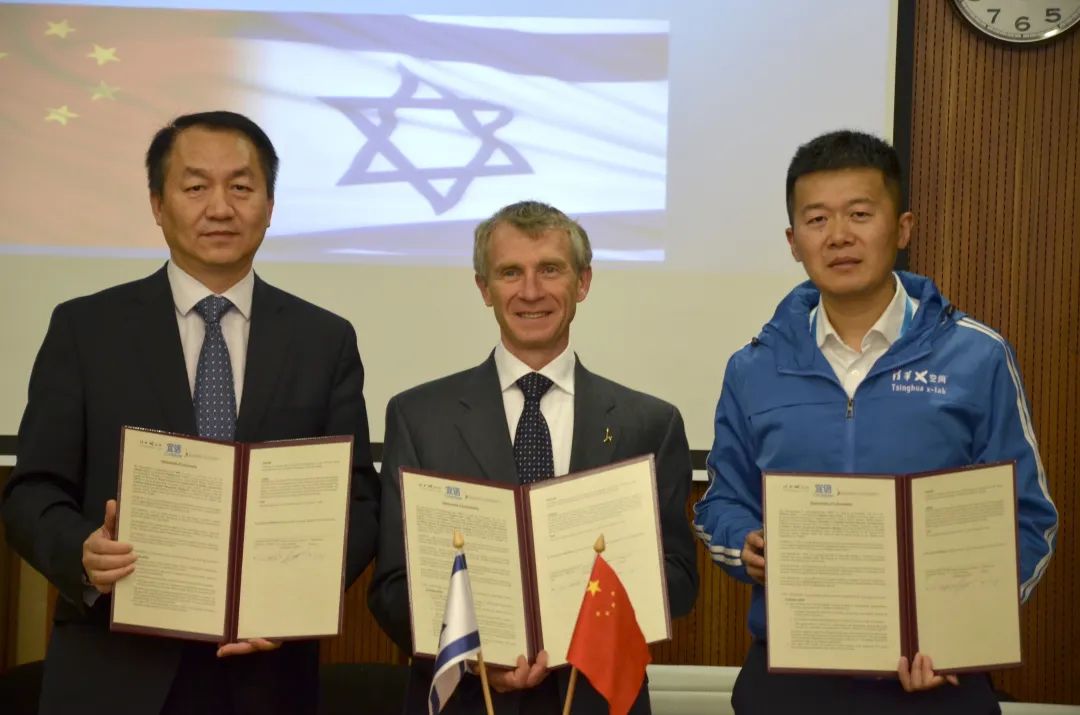

宜信是希伯来大学工商管理学院在中国的首家战略合作伙伴,并促成与清华x-lab、希伯来大学三方达成战略合作

在传承中心每一期以色列高端课程中,都有对以色列创业创新、犹太教育感兴趣的同学。而每一位同学通过对创业国度的学习,对传统企业转型、企业发展新机会、企业传承挑战、最新前沿技术、年轻人创业精神、犹太教育和智慧等等,都有更直观的感受和更深入的认知。学员们收获满满,在探访顶级大师和尖端企业的过程中,传承中心的导师和学员们真诚分享了他们的以色列之行感受。

以色列7期学员在耶路撒冷古城

“整个项目不是简单的游玩、访问,行程贯穿历史、文化、宗教、商业等各方面内容。很多知识是以前知道的,但通过这个项目把这些知识点贯穿起来。与企业家面对面的交流,写在纸上的空洞话变得鲜活,在他们身上体现得淋漓尽致。”

“在强敌环绕的现实环境下,以色列人的焦虑和危机意识非常明显。创业动力和激励非常强烈,寻求中国和全球市场的愿望也是格外明晰。”

“在爱因斯坦创立的希伯来大学听课,授课嘉宾从多个角度介绍和阐述了以色列国家和犹太民族强大的创新精神与活力,背后的文化因素和环境因素。以色列虽然资源匮乏,但在广泛的科技领域保持很高的水准。”

——毛东辉 以色列四期随行导师

清华x-lab原执行主任

“宜信在当地的扎根,能够更有效地在关键地点汇聚优质资源,搭建完善的架构,聚拢优质的人力资源,从游学项目中就能看出宜信对市场资源的获得能力是非常强大的。”

“当代以色列人引领世界科技创新的精神,和很多大量的事例,这是令我们感到震惊的和值得学习的。尤其年轻人和企业家,都需要学习。”

“创业创新,首先要从内心热爱自己所从事的事业,其次定位很重要,以色列的专利实用型很强。还要有危机意识,以及激情和激励。这么多年我一直在做企业,这两年想转型,围绕主业做上下游的产业链延伸,提高附加值,给客户提供更好的服务。”

“回到家族企业后,我一直努力在做一件事情,就是帮我的企业找到不同的可能性。终于,我在一个陌生国度——以色列发现了这一个可能性,这个得感谢宜信,那年第一次组织以色列游学,我很有幸成为了这期学员中的一员。”

“九天的以色列学习之旅行程下来,若非亲见,不敢相信。从第一天起,我就进入了一种“颠覆”状态,所以回来的时候,我又带回了另一堆的“偏见”。它是个非常矛盾的国度,历史冗长却又充满年轻活力,笃行宗教却又不乏叛逆创新,战乱纷扰却又感受平静安宁......值得探究,值得学习。”

“此行收获很多,我反思到过去企业经营过于分散,软硬件都在做。而以色列很多初创公司只做一个点上的技术,然后在此基础上进行延伸。当看到Gemsense时,我感到和他们的想法不谋而合。他们是一项智能芯片技术可以在各行业运用,而我们有大量用户群资源,所以可以合作。”

“参观基布兹,我感受到以色列人与中国人一样勤劳且坚持,但与国内相比,以色列的农作物有更高的附加值,而且品牌效应更加明显,这也是国内同行需要学习且提升的地方。”

“我在纺织品外贸出口行业20多年,时间太长不知道自己要干什么了,需要头脑风暴一下。以色列这个国家的强大是因为什么都没有,对创业的不知足、不满足,所以他们在创新和科技方面很突破。对年轻人来说,年轻就是资本,事业拓展机会很多。”

“通过本次游学对宜信的信任进一步增加,以后我要带着先生一起参加,因为投资是一个家庭的事情,尤其是投资额大了后,应该让家人一起了解,投资投到了什么地方,是盲目的投资,还是认真考量过做出的慎重选择。”

“大女儿从小学到初中,老师说什么她听什么,要问她有什么想法,她会说,要不妈妈您说吧。孩子要经常走出去才能开拓眼界,否则学习成绩再好也是忽略不计的。爸爸妈妈的视野开阔了,带着孩子往外走,孩子幸福感、快乐程度都会提升、视野更开阔。只有父母好好学习,孩子才能天天向上。”

“很多国家也像以色列一样,什么都没有,但他们并没有像以色列一样作出这么多的创新。犹太人对待教育和家庭的观念与中国很相似,但方法不一样。孩子从小见过很多世面,并培养他的好习惯。犹太人的宗教信仰应用在子女教育、家庭方面很与众不同。”

传承中心将尽量避免课程更改。由于不可抗拒因素而产生的行程变更,主办方保留对课程信息(包括日期、地点、师资及其他细节)调整和解释的权利。家族传承不仅是财富的传承,更是精神、文化的传承。瑞承家族传承中心致力于搭建完整的家族成员培养体系,提供“三大阶段六大服务“,涵盖子女教育规划、事业能力养成、家族理念传承、社会资源对接、代际沟通优化等。