9月13日,美国劳工统计局公布的最新数据显示,美国8月CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%,前值8.5%;8月CPI环比上涨0.1%,高于市场预期的-0.1%。在剔除波动较大的食品和能源价格后,8月核心CPI同比上涨6.3%,高于市场预期的6.1%,前值5.9%;8月核心CPI环比上涨0.6%,高于市场预期以及前值的0.3%。

8月居住成本、食品价格和医疗保健服务价格是导致整体CPI上涨的主要推手。其中,食品价格持续攀升,环比涨幅达到0.8%,同比攀升11.4%,创1979年5月以来最大同比涨幅。占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.7%,涨幅较7月扩大0. 2个百分点。医疗保健服务价格环比涨幅达0.8%。

摩根士丹利分析师迈克·洛文加特表示:“ CPI 数据清楚地提醒我们,在通胀回归现实之前,我们还有很长的路要走。”

在8月下旬杰克逊霍尔央行年会上,美联储主席鲍威尔曾发表“鹰派”讲话导致市场大跌。半个月后,美股再次遭遇更为惨烈的下跌。

当地时间9月13日,美股三大指数低开低走,尾盘持续重挫,创2020年6月11日以来最大跌幅。截至收盘,道指跌逾1200点,跌幅达3.94%,报收31104.97点;标普500指数跌4.32%,报收3932.69点;纳斯达克指数跌5.16%,收于11633.57点。道指抹去9月份以来所有涨幅,录得7月18日以来新低。

美国银行最新发布的一项调查显示,在经济衰退迹象持续出现后,投资者大量逃离股票,对股票的配置处于历史低点,现金敞口处于历史高位。根据美银的全球基金经理调查,有52%受访者表示他们低配股票,低配股票的投资者比例创下了历史高点。这个调查有212名基金经理参与调研,截至9月8日当周管理资产6160亿美元。

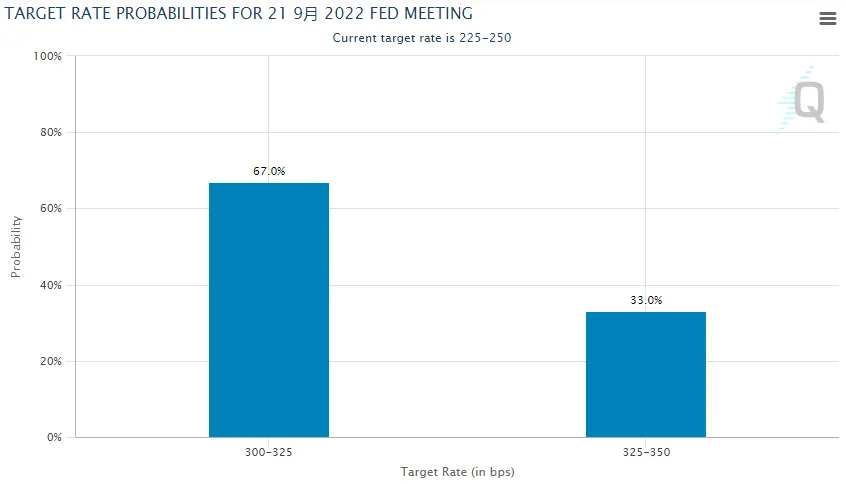

尽管美国通胀可能已经见顶,但其粘性要比许多政策制定者预期的要大。利率市场目前已经彻底“否决”了美联储下周加息50个基点的可能性。而如今,一件此前难以想象的事情如今再度变成了可能:美联储下周会加息100个基点吗?还是会按部就班地连续第三次会议加息75个基点?

根据CME的“美联储观察”工具,周二通胀数据出炉后,美联储下周加息100基点的概率已经升至了33%。而一天前,100个基点的加息幅度根本就不在人们的讨论范围之内,当时市场几乎完全相信美联储将在本月加息75个基点,仅剩下的10%微弱押注,还是认为美联储可能只加息50个基点。

股票、债券、外汇、升值黄金、商品期货作为二级市场即时交易的资产,流动性是其一大特点,高流动性资产的优势在于极高的变现能力,但同时,当遇到极端风险性事件时,高流动性资产的价值波动也是最容易且最快速的受到投资人情绪影响,恐慌指数得飙升也正是市场短时间内快速“反应”下所带来的。

另一方面,一些另类投资、实物资产,反而因为其一级市场流动性相对较低,短期内经历的波动并不如二级市场产品剧烈。而这其中,地产类投资,因为租金(持有期间收益)收入,以及实物资产的特性(人类还无法离开物理空间),起到了抗通胀的配置作用,为投资组合带来保值(增值)。正因如此,在2021年下半年通胀刚刚抬头,加息预期山雨欲来之际,地产投资的估值经历了一系列高幅度的增值。

然而地产本身也是一个庞大的门类,其中业态多种多样(办公、零售、酒店、物流、产业园、居住类),地产是产业与物理空间的结合(写字楼:办公、零售综合体:消费、物流地产:物流、酒店:旅游,等),不同的产业在经济周期中表现不同,并不代表每一个地产业态都能在波动和不确定性中“涛声依旧”。

同时,即便是因为市场的“避险“、”抗通胀“情绪而”获益“的资产,诸如物流及居住类地产,是否能够在仍然看不到头的通胀加息之路上持续稳住价值基本盘呢?这也是我们站在2022年下半场,展望未来时,要思考的问题。

1. 2022年H1全球地产交易较2021年历史最高纪录有所回落,但仍处于历史高位,投资人对于未来地产配置信心依旧,投资标的选择更为严苛

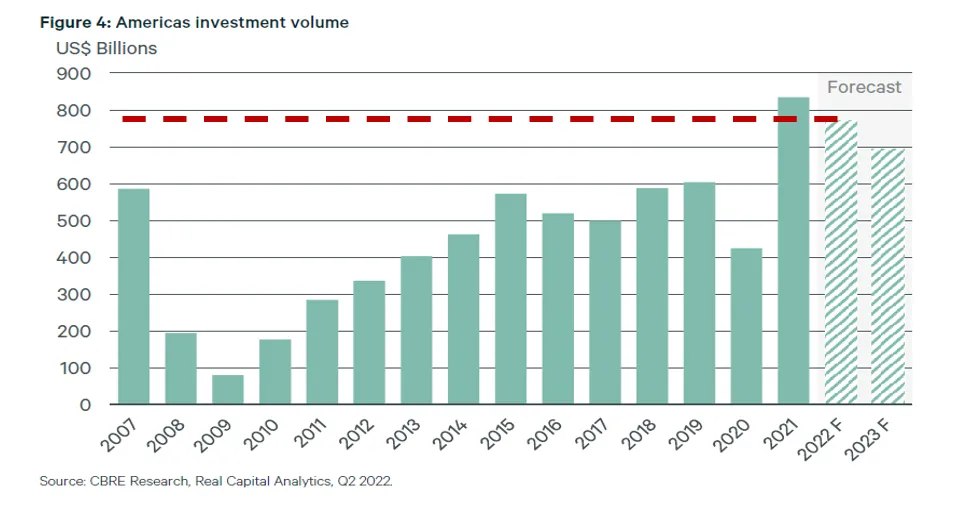

高通胀,加息,低经济增长预期,以及外部环境的不确定性持续加温,相较于2021年的历史高点,2022年的全球地产交易额确实有所下滑,但是整体而言还是处在历史上相对健康的高位水平。

作为全球地产交易的头部市场,美国为首的美洲市场常年占全球交易额的50%~60%,受到美国经济大环境的影响,预期2022年下半年交易额有所放缓,导致全年交易额预计将较去年的高点出现5%~10%的下跌。

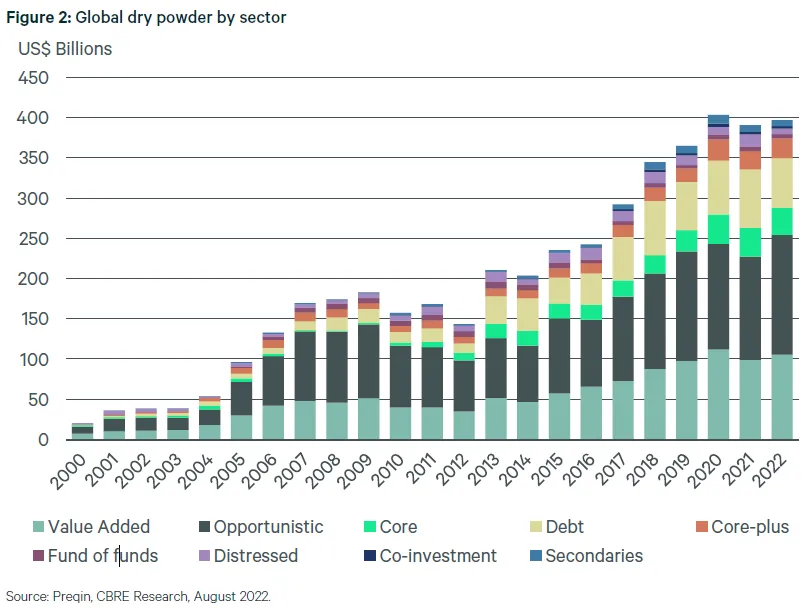

交易额的下跌并不意味着市场对于地产的配置需求热度放缓,全球投资人持有的地产投资资金(dry powder)仍然处在历史高位。可见投资人对于投资标的的筛选更为严苛,出手也更为谨慎。

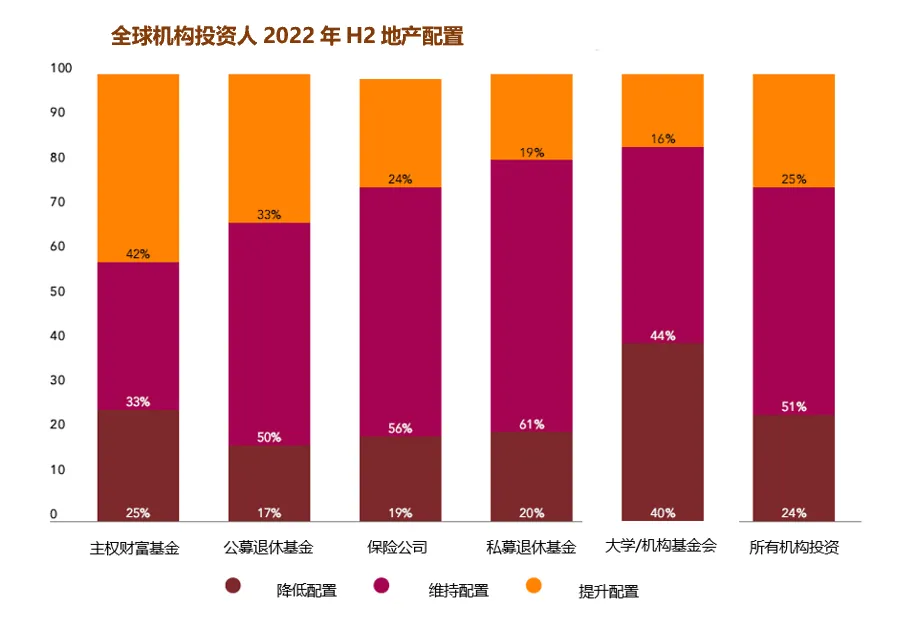

同时,针对2022年H2以及2023年,全球投资人仍然对于地产在投资组合中的配置定位不变,与文章开头提到的52%受访者“逃离股票“的预期相反,通过PERE 2022年年中的一份投资者意向调查显示:全球机构投资人中3/4的投资人在未来将维持甚至提升地产在投资组合中的配置比例。

2. 明星赛道(物流、多户住宅)热度放缓,是否仍应继续配置?

先说结论,仍有继续配置的价值。

物流(Logistics)以及多户住宅(Multifamily)为代表的一些后疫情时代崛起的地产业态(当然疫情不是唯一动因),在2021年表现强劲,且因为经济复苏,以及随之而来的高通胀环境,无论是价格还是租金水平,在2022年H1都交出了双位数增长的季度成绩单。

个中确实有市场避险情绪的推波助澜,因此当增长过热后,价格及市场租金必然会因为到达一个筑顶高位后有所调整。然而,且不说文章开头就提到了高通胀的市场环境显然短期内不会有明显的好转,物流及多户住宅之所以能有这样好的投资效益,和它们本身基本面长期的良性发展趋势是分不开的。

说到底,极端情况下,通胀高企,即便是进入经济衰退的阶段,也许人们逐步降低一些非必需品的消费,但是有三大类支出是离不开的,也就是地产圈中说的:Beds, Sheds, and Meds,直译过来就是床、棚、药。其实就是居住用的住宅类地产,存放生活必需品的仓储类地产,以及制药研发的生命科学地产。因此这类业态的需求也可称之为“刚需”。

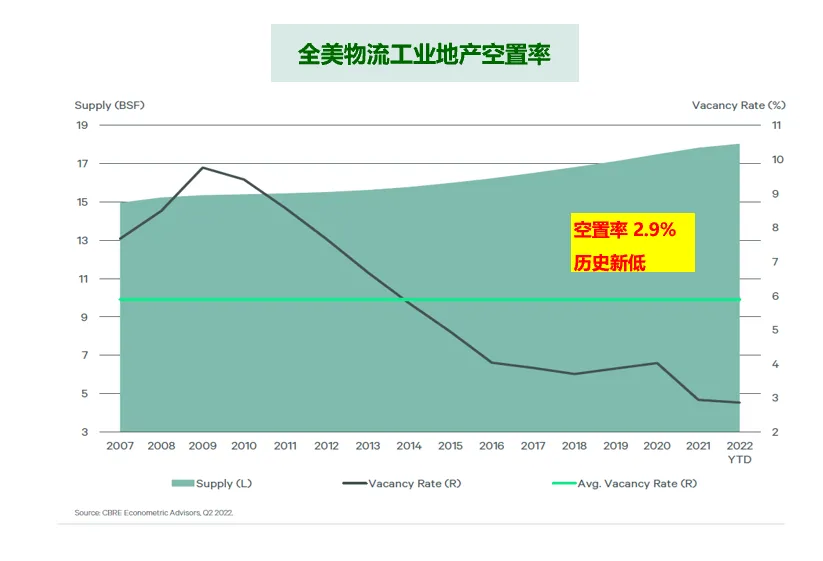

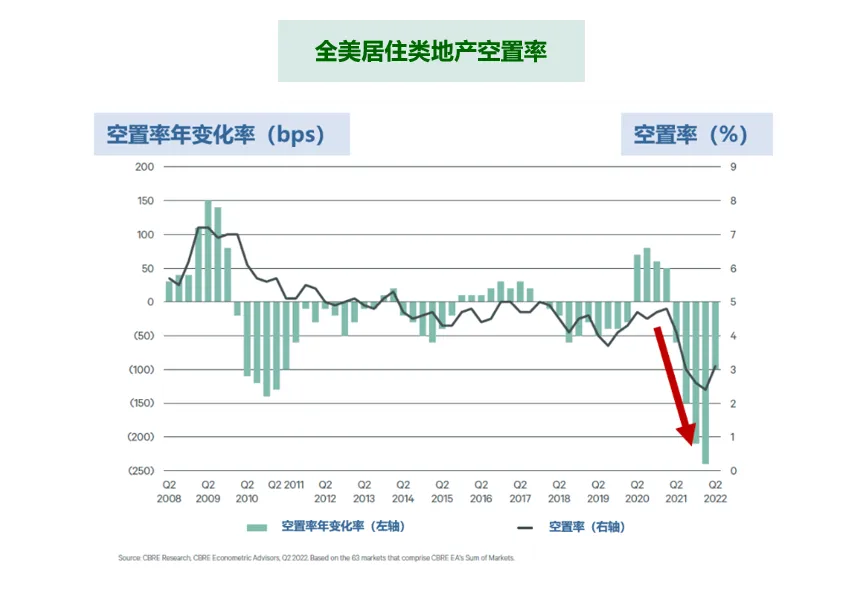

因此这类业态的需求是很难在短期内出现断崖式下滑,甚至“清零”的。这一点从2022年H1两大业态在美国地产市场上空置率的表现便可看出。

截至2022年二季度,美国物流地产空置率下跌至2.9%的历史低点(相比一季度下跌5bps,相比去年同期下跌70bps),同时,远低于6%的历史均值;

2022年二季度美国多户住宅空置率相比一季度(2.4%)的历史最低点稍有反弹至3.1%,仍远低于市场长期均值,相比去年同期有着1%的空置率的差异。纽约这样的核心市场空置率仅为1.7%。

当然,美国为了遏制通胀进而不断加码的加息,确实会给贷款成本带来一定压力。截至今年7月,美国个人购房贷款利率已从2%上涨到超过6%,对于大多数买家,相当于每个月的还款月供是以前的2倍,这对于一部分首套房购房者是一个不小的压力。

所以这里就要强调一个西方住宅市场和我国国情不同的一点了,美国为首的西方国家的住房刚需不与买房刚需划绝对等号,当买房的动力因为客观原因有所降低,在住房这个刚需仍在的情况下,必然面临着租房的需求,因此目前的市场现象,某种程度上是利好我们文中提到的租赁用“多户住宅”。这也是市场投资人认为多户住宅需求仍然坚挺的原因。

然而,美国地产市场需求虽然强劲,但面临着一个供给不足的问题,自2020年疫情全面爆发以来,全球供应链收到了巨大的影响,一方面给各国境内的物流行业带来了巨大的囤货需求,但同时,也为建筑原材料的运输造成了巨大的阻力,无论是价格上,还是运输时效上。后疫情时代,虽然疫情带来的供应链问题略有缓解,但随着通胀逐渐攀升,人力,原材料等成本也有增不减。这就导致了地产开发的成本居高不下,进而就有了新增供给发力不足的现象。

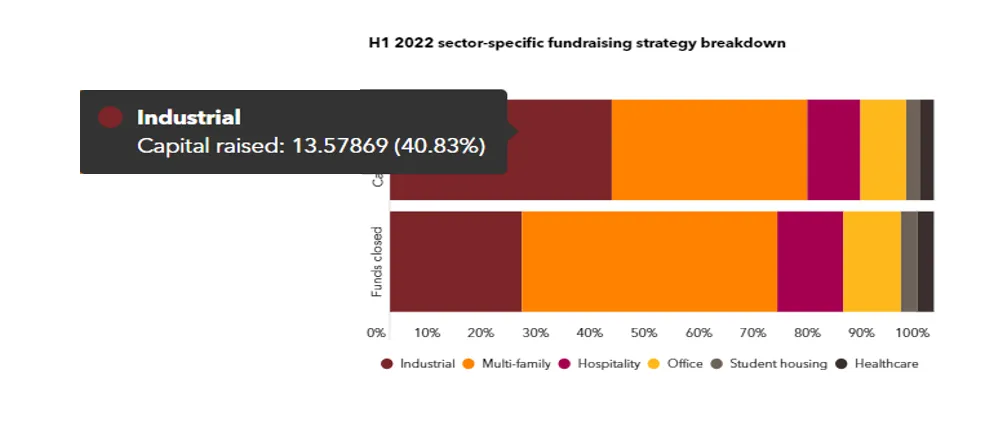

所以当全球投资人在当下继续配置资产的时候,投资标的也越发明确。根据PERE 2022年H1的全球募资报告显示,2022年H1,全球私募地产基金总募资额高达720亿美元,其中聚焦单一业态的投资策略募共融资333亿美元。这其中超过40%的资金,流向了物流工业地产投资,总金额高达136亿美元,而另外还有36%的资金,投资于多户住宅为主的居住类地产,金额达120亿美元。

同时,2022年H1 全球地产720亿美元的募资额中,超过一半,330亿美元来自于出资金额排名前15大的机构投资人对各大基金出资。这15大出资额中,有1/3,出资到了物流及住宅的标的基金中,累计金额也高达115亿美元。

就如同本文一开始提到的,地产是相对于“股债汇”这类二级市场产品低流动性的资产,因此机构投资人今时今日对于地产的投资,是对未来短则3年,长则10年的预期,从这一点上,同样不难看出未来10年物流,以及多户住宅的配置价值。

*本文数据及部分观点来自于 PERE、证券时报、Cushman&wakefield.