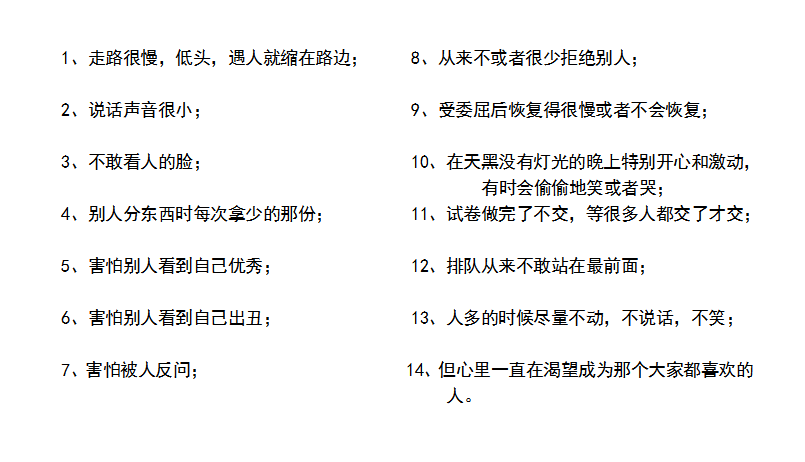

每一条,都可以看到一个自卑的孩子深藏在背后纠结、怯懦的心。这样的孩子不仅内心充满压抑、灰暗,未来也很容易在人生路上踟蹰不前,甚至失去很多机会。想让孩子摆脱自卑,不妨试试这4个“黄金治愈法则”,帮孩子找回自信的路。如果你给予了他人某种期待,对方会在不知不觉中,接受你的影响,促使这种期望成为现实。

所以,如果孩子经常被鼓舞、被肯定,接受正面暗示,他就会越来越自信,朝着你所肯定的方向发展。

在《亲爱的小课桌》中,傅首尔就用最真实直接的方式,演绎了“夸奖”所带来的影响。但凯凯却低着头说:“妈妈说我不好,她天天说我不好。”原来,凯凯一直是别人眼里的“小学霸”,可凯凯妈平常很吝惜对凯凯的夸奖,生怕孩子飘了。而傅首尔却在节目中开启了“夸夸模式”,凯凯刚走进来时,傅首尔就夸他“你很可爱”。正是这些来自他人的认可、以及正面评价,一点点唤醒凯凯对自己的肯定。重获自信的他,不仅重新舒展了笑容,更恢复了学习的干劲和动力。

不得不说,没有一个孩子能抵挡得住像傅首尔这样的“夸奖”,就连她的儿子多乐,也在她的“夸夸”教育下,变得自信无比。我想,二十年后的我应该是高大帅气,笑起来很阳光,有很多女神都喜欢我……二十年后的我可能是一名警察,除暴安良。可能是个运动员,挥洒汗水,为国争光……可能是个学者,多读书,成为国家栋梁。也可能成为一个明星,当人们的开心果,又帅又有内涵。

当他做事有进步,或表现好的时候,父母不妨发自内心地、客观具体地夸一夸他很认真、很努力。来自外界认可的语言和行动,不仅像暖阳一样给他注入无穷能量,还让他变得更好。只有在肯定和赏识下,孩子的潜能才能被激发,信心才能越来越足,自我认同感也会更强。当孩子犯错后,越是批评孩子,用消极的方式“激将”他,孩子变得越差劲。原因是,他放假在家带着身边的小伙伴放鞭炮吓狗、爬围墙摘枣,还打游戏打到半夜。得知真相后,妈妈很生气,狠狠批评了他几句,他因此愤而出走。可民警找到他,心急如焚的妈妈没有第一时间关心他的安全,而是再一次劈头盖脸的批评和指责。孩子犯错,父母习惯用各种各样的方式来管教他,让他知错能改。可是一味的批评,让犯错的孩子感受到的不是关心和爱,而是嫌弃、否定和不接纳。我们究竟从哪里得到这样一个荒诞的观念,认定了如果想要让孩子变得更好,就应该先要让他感觉更糟?

简单粗暴的批评,只会直接刺伤我们的孩子,引起孩子内在的反抗,甚至会让他破罐子破摔。

想孩子真正接受批评,不妨试试心理学上的“三明治效应”:

即把批评的内容夹在两个表扬当中,先对孩子表达认可、肯定,然后批评,最后鼓励和信任。

看过一个帖子:

有一个小男孩,每天放学回家后经常顾着玩忘了写作业,妈妈越批评、越埋汰他,他越拖延。

怎么训都没用,妈妈干脆换了另一种方式。

看到他正在玩乐高,走过去说:

你最近表现很不错,在家也很勤快,妈妈觉得你进步很大。

但是你今天的作业还没做哦,如果你能先把作业做完了,再去玩乐高,那就更棒了。

孩子一听,觉得有道理,便放下乐高走进房间开始写作业了。

先是肯定,让孩子放下沟通的紧张感;然后就是批评,暗示孩子需要改变的地方;最后是鼓励,传递对孩子的期待。做父母的,需要先给孩子爱的确信,让他相信自己即便犯了错,也是父母珍爱的宝贝。对孩子的鞭策多过贬低,让孩子发自内心认为“父母管教我是为我好”,保护他的自尊心,才是保护他自信心的前提。在自己主场比赛的球队,基本上都能大获全胜,可到了客场,就很难打出和对手一样的气势。我带着好奇心一查,原来这种现象就是“主场优势效应”。据儿童心理学家研究,这种“主场优势效应”也适用于平常教育孩子。记得儿子小时候,每次带他回老家走亲访友,他总会有点害羞、拘谨,不怎么敢说话。可一回到家,特别是有同学来找他,他又是一副“小主人”的模样。自己的地盘,对孩子而言比较熟悉和自在,身处在这样的环境中,孩子的信心也会大大增强。赋予他更多的主权,让他做一回“主人”,他才有更多自由发挥的空间。小时候,儿子在外人面前不敢说话,总是羞怯地躲起来。比如多邀请邻居、或是儿子的好朋友来家里做客,让他负责招呼客人;比如和儿子一起外出购物,会主动询问儿子想买什么,让他来规划决定;又比如带儿子参加群体活动,会带儿子提前到现场,充当别人的“小助手”。通过这些方式,她发现儿子的胆量慢慢得到锻炼,越来越敢于表现自己。

等到孩子年龄大一些了,父母也可以“放权”,把他视为家里的骨干,大事小事都跟他沟通商量,让他体验当家作主的滋味。这不仅培养了孩子的责任心,还能提升他的价值感、自主感,从而越来越自信。让孩子多在自己的“主场”活动,是培养他自信最快捷的方式。可他并没有展示出任何这方面的天赋,老师觉得他个性拘泥不适合学文学,劝退了。可是起草、构图、润色……这些画画基本功他怎么学都学不会,就连最基本的审美也很差。美术老师更是公开嫌弃他:“你就是艺术界不可造就之材。”接二连三地否定,让他一度怀疑自己是不是真的“朽木不可雕”。直到一位化学老师发现他做事认真、专注,有学化学的特质,才一步步引导他入门。这才让他找对了方向,发掘出真正的潜能,而他在化学这条路上越走越顺,终成大师。这个昔日的笨小孩,后来的伟人,便是诺贝尔化学奖得主,德国化学家奥托·瓦拉赫。基于他的成长经历,后人将其归纳为“瓦拉赫效应”,即:每个人都有属于自己的长处和短板,只要找对自己的最佳位置,发挥长处的潜能,都能取得惊人的成就。印度电影《地球上的星星》中,8岁男孩伊桑曾是大家眼里的“智障儿童”。学习成绩差,排名在全班倒数,脑子里整天装着各种匪夷所思的鬼点子,经常闯祸。被老师多次投诉后,父母忍无可忍,把他送到寄宿学校,任由他自生自灭。好在,一位叫尼克的老师没有放弃他,还发现了他身上超凡的画画才能。在尼克老师的挖掘、指引下,他试着拿起画笔,发挥自己的想象,慢慢展示出他惊人的画技,对自己也有更多正面的认识,心里从此住进了色彩。每一个被误读的“伊桑”,不过是走错赛道的“天才”。他们不会盲目把孩子放在他不擅长的领域上,而是努力探索孩子的闪光点,并花心思陪孩子找到最佳的出发点。如此一来,孩子才能真正体现自己的能力和价值,更自信地游向成功的彼岸。英国文学家培尔辛说:“除了人格以外,人生最大的损失,莫过于失掉自信心。”

孩子未来的人生道路还很长,除了给他够用的吃喝用度,还应该守护他的自尊,给他最温暖的关怀。特别是他信心不足,需要外界的支持和帮助时,别忘了给他足够的心理养分,充实他的里子,让他一点点补充生命能量。唯有父母做好孩子的引路人,稳稳为他兜底,给予他应有的信赖感和安全感。